Estudios Sociales

Año 56, Vol. XLVII, número 169

Enero-junio 2024

![]()

Origen del hidrónimo Masacre en el siglo XVII

Origin of the Masacre hydronym in the 16th century

Origine de l’hydronyme Massacre au XVIe siècle

Emilio Travieso*

*Université Notre Dame d’Haïti • etravieso1@jesuites.org • https://orcid.org/: 0000-0002-0765-1899 Jesuita oriundo de Miami. Colabora en el Centre Éducatif St Ignace de Loyola en Juana Méndez, Haití. Es miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Notre Dame d’Haïti.

Resumen

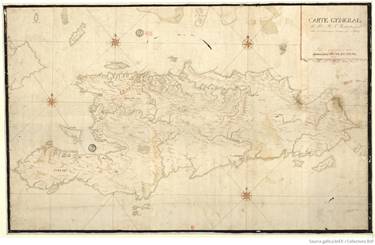

Contrario a lo que afirman muchos textos académicos, el nombre del río Masacre (en la actual frontera entre la República de Haití y la República Dominicana) no tiene su origen en 1728. El hidrónimo aparece en por lo menos nueve mapas anteriores a esa fecha. El más antiguo que conocemos es de 1680; según Charlevoix, la matanza a la que alude ocurrió entre 1660 y 1665. El artículo explica la relevancia de esta aclaración, a la vez que comparte otros hallazgos. Analiza el mapa de 1680 para plantear una relectura del acuerdo fronterizo del mismo año. Sugiere que el hidrónimo Massacre, de origen francés, se popularizó del lado hispanohablante entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX, aunque el hidrónimo Dajabón sobrevive en protocolos diplomáticos. En base a datos cartográficos que complican la versión de Moreau de Saint-Méry, levanta nuevas preguntas sobre el asunto relacionado del hidrónimo Guatapaná.

Palabras clave: Río Masacre, Río Dajabón, Río Guatapaná, hidronimia, cartografía

Abstract

Contrary to many academic texts, the name of the Massacre river (on the border between the Republic of Haiti and the Dominican Republic) does not originate in 1728. The hydronym appears on at least nine maps prior to then. The earliest one, to our knowledge, is from 1680; according to Charlevoix, the massacre to which it alludes occurred between 1660 and 1665. The article explains the relevance of this clarification, and also shares other findings. It analyzes the 1680 map to propose a revised interpretation of the border agreement from the same year. It suggests that the Massacre hydronym, of French origin, became common on the Spanish-speaking side between the late 18th and late 19th centuries, even though the Dajabón hydronym survives in diplomatic protocol. Using cartographic data that complicate Moreau de SaintMéry’s account, it raises new questions about the related issue of the Guatapaná hydronym.

Keywords: Massacre River, Dajabón River, Guatapaná River, hydronymy, cartography

Résumé

Contrairement à ce qu’affirment de nombreux textes académiques, le nom de la rivière Massacre (à la frontière entre la République d’Haïti et la République dominicaine) ne date pas de 1728. L’hydronyme apparaît sur au moins neuf cartes antérieures à cette date. La plus ancienne que nous connaissions date de 1680; selon Charlevoix, le massacre auquel l’hydronyme fait allusion aurait eu lieu entre 1660 et 1665. L’article explique la pertinence de cette clarification, tout en partageant d’autres considérations. À l’aide de la carte de 1680, il propose une relecture de l’accord frontalier survenu la même année. Il suggère que l’hydronyme Massacre, d’origine française, est devenu courant du côté hispanophone entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, bien que l’hydronyme Dajabón subsiste dans les protocoles diplomatiques. Il soulève, avec des données cartographiques qui compliquent la version de Moreau de Saint-Méry, de nouvelles questions sur le problème connexe de l’hydronyme Guatapaná.

Motsclés: Rivière Massacre, Rivière Dajabón, Rivière, Guatapaná, hydronymie, cartographie

Introducción

El río Masacre, en la frontera de República Dominicana con Haití a la altura de Dajabón y Juana Méndez, aparece con cierta frecuencia en los textos académicos.[1] Casi siempre, se menciona por haber sido escenario de la masacre genocida que ordenó Trujillo en 1937. Los textos suelen aclarar que el río ya se llamaba así en aquel momento, por otra masacre anterior. Muchos especifican que el río le debe su nombre actual a una matanza de treinta bucaneros franceses por parte de españoles en el año 1728.[2]

No conozco la fuente original de esta versión.3 Los textos que lo relatan no suelen citar ninguna fuente al respecto; la excepción ocurre cuando un texto que lo afirma sin referencia ni evidencia se convierte en fuente para otros textos, que lo citan como autoridad sobre el asunto.4 De este modo, el relato del 1728 se vuelve canónico, y se va popularizando. Aparece en publicaciones de divulgación,5 sale por internet6 y se reproduce en centros educativos.7

El único problema es que no es cierto. En realidad, el hidrónimo Massacre surge varias décadas antes de lo que se suele decir, y esto hace una diferencia para nuestra comprensión de la historia. Con el apoyo de mapas y otras fuentes, podemos

![]()

(Palgrave Macmillan, 2003), 139 y 233; Eleonora Rapisardi, «Retelling the Parsley Massacre», en Mediating Vulnerability, ed. Anneleen Masschelein, Florian

Mussgnug y Jennifer Rushworth (UCL Press, 2021), 80; Milagros Ricourt, The Dominican Racial Imaginary (New Brunswick: Rutgers UP, 2016), 27; Richard Turits, «El mundo de la frontera haitiano-dominicana y la masacre de 1937», en Masacre de 1937, ed. Matías Bosch Carcuro, Elíades Acosta Matos y Amaury Pérez Vargas (CLACSO 2018), 116; Michelle Wucker, Why the Cocks Fight (New

York: Hill and Wang, 1999), 44. No todos estos textos entran en el mismo nivel de detalle sobre los bucaneros, pero todos mencionan el año 1728, o al menos (en el caso de Turits) el siglo XVIII.

3 La referencia más antigua que he podido consultar directamente donde aparece la afirmación es en la segunda edición del libro de Aquino García, de 1997; no he podido verificar si ya aparece en la primera edición, de 1995. Matibag cita la segunda edición del libro de Heinl y Heinl, de 1996 (citado aquí en una edición más reciente, a la que tuve acceso), como fuente para esta afirmación; no he podido verificar si ya aparece en la primera edición, de 1994. Son las referencias más antiguas de las que tengo noticia, pero puede haber otras anteriores, por supuesto; en todo caso, ni Aquino García ni los Heinl citan una fuente para el dato en cuestión, al menos en las respectivas ediciones que he podido consultar directamente.

4 Por ejemplo, Rapisardi cita a Matibag, quien cita la edición de 1996 de Heinl y Heinl, pero Heinl y Heinl no citan ninguna fuente para el dato (al menos en la edición «revisada y ampliada» de 2005, a la que he tenido acceso). Del mismo modo, Wucker, quien tampoco cita fuente alguna, es citada por Hey-Colón. 5 Por ejemplo, Philipp Lichterbeck, Das verlorene Paradies (Ostfildern: Dumont, 2013), 213.

6 Por ejemplo, https://www.dajabon.net/.

7 Por ejemplo, Perla Santos García y Manuela Martínez, «Las cuencas hidrográficas de la República Dominicana», en Revista presentada para la asignatura de Geografía e Historia Dominicana en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Santo Domingo, sin fecha), 7.

reconstruir algo de esa historia; por el camino, haremos otras aclaraciones adicionales que también son relevantes.

Origen del hidrónimo Masacre en el siglo XVII

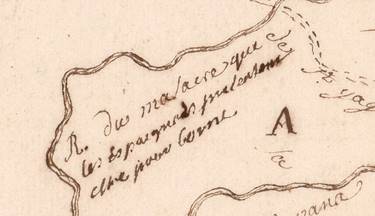

Como se puede constatar en al menos nueve mapas que la Bibliothèque nationale de France ha puesto en línea en años recientes, ya se le decía Massacre8 al mismo río desde antes de 1728.[3] La referencia más antigua que conozco es un mapa de 1680, titulado «Carte de la côte du Nord depuis Montechriste jusqu’au Port de Paix».

8 En este artículo, usamos la ortografía hispana de Masacre (con una s) y la francesa (con dos) intercambiablemente, según la fuente que se esté citando. Nótese que en el caso de los mapas francófonos, existe un cambio gradual en el hidrónimo, de «rivière du massacre» (río de la masacre) – al principio con minúscula y luego con mayúscula – a la tendencia, sobre todo a partir del siglo XIX, a escribir simplemente «rivière Massacre» (río Masacre, como se conoce hoy en día en ambos idiomas); aunque este detalle (en el que se percibe la memoria y el olvido de un evento particular) puede ser relevante para otros estudios, lo pasamos por alto para fines de este artículo. Para simplificar, usamos la ortografía actual de Dajabón a lo largo del artículo, ya que Dajabón es la ortografía más comúnmente utilizada en las fuentes primarias hispanas desde el siglo XVIII (salvo la tilde, que añadimos siguiendo la práctica del Archivo General de Indias), aunque algunas fuentes presentan ortografías alternativas. Los mapas francófonos del mismo siglo, en particular, presentan mucha variación en la ortografía de Dajabón; sus autores habrán conocido este hidrónimo de manera más indirecta. No citamos aquí todos los detalles y mapas relevantes a esta cuestión ortográfica, que es secundaria para los fines de este artículo, por razones de espacio.

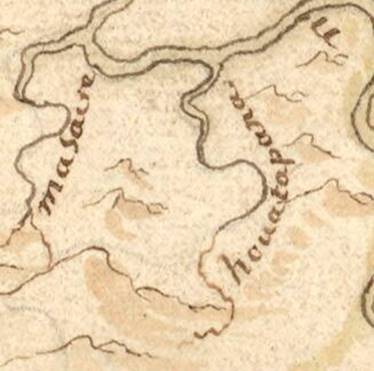

Figura 1. «Carte de la côte du Nord depuis Montechriste jusqu’au Port de Paix», 1680

Figura 2. Detalle del mapa de 1680, indicando el «río de la masacre»

Según el historiador jesuita Pierre François Xavier de Charlevoix, escribiendo en 1733, la masacre por detrás del hidrónimo ocurrió entre 1660 y 1665.[4] Curiosamente, habría sido una masacre de treinta bucaneros franceses por parte de españoles.11 Es básicamente la misma historia que la que se suele repetir, solo que con otra fecha mucho anterior.

El único autor que conozco que cita a Charlevoix sobre este punto es François Blancpain.12 Edwidge Danticat, escribiendo antes que Blancpain, ubica el hidrónimo en el «siglo diecisiete», pero no cita una fuente.13 La única otra fuente contemporánea que afirma explícitamente una fecha anterior a 1728 para el nombre del río Masacre, hasta donde tengo noticia, es el blog, The Dominicans.14 Éste último dice haber llegado a su conclusión en base a la evidencia cartográfica. Afirma que el año en el que cambia el nombre del río de Dajabón a Massacre en los mapas franceses es 1691, y que sería por razón de las muchas matanzas de franceses a mano de españoles en revancha por la invasión francesa de Santiago en 1690. Parece ignorar la existencia del mapa de 1680, por el que refutamos su hipótesis al igual que la de 1728. Por otro lado, parece haber visto al menos un mapa adicional a los que hemos conocido y citado, que sería de 1691; lamentablemente, no ofrece ningún detalle sobre esta(s) fuente(s).15

![]()

Charlevoix cita como sus fuentes, de manera general, las memorias escritas de Jean-Baptiste Le Pers (1675-1735), jesuita misionero en la colonia de Saint Domingue, y documentos originales conservados en el Depósito de la Marina.

11 «La Rivière du Massacre, qui se décharge dans la Mer à quelques lieuës à l’Est de Bayaha, doit son nom à la défaite de trente Boucaniers, qui la passant à gué chacun avec une peau de Bœuf sur le dos, y furent surpris par un gros parti Espagnol; ils se défendirent bien, mais ils furent tous tués» (Charlevoix, Histoire…, 66). (El Río de la Masacre, que desemboca en el mar a algunas leguas al este de Bayajá, debe su nombre a la derrota de treinta bucaneros, que cruzaban el vado, cada uno con un cuero de vaca sobre la espalda, y fueron sorprendidos por un grupo español grande; ellos se defendieron bien, pero todos fueron matados.)

12 François Blancpain, «Les droits de la France sur la colonie de Saint Domingue et le traité de Ryswick». Outre-Mers 95, no. 354-355 (2007): 307; François Blancpain, Histoire de Saint-Domingue Haïti (Matoury: Ibis Rouge, 2016), 42.

13 Edwidge Danticat, Prefacio a The Massacre River, de René Philoctète, trad.

Linda Coverdale (New York: New Directions, 2005), 7.

14 «The Origin of the Massacre Name for the Dajabon River», The Dominicans, 2019, https://thedominicans.org/2019/01/05/the-origin-of-the-massacrename-for-the-dajabon-river/

15 El único mapa que el artículo de The Dominicans cita explícitamente es de 1776, posterior a la época que nos interesa aquí.

Aquí hemos integrado el abordaje historiográfico con el cartográfico, aportando al mismo tiempo varias referencias cartográficas específicas, incluyendo una anterior a las que implícitamente cita The Dominicans. Con eso, este artículo cumple un primer objetivo: tenemos elementos más que suficientes para proponer que, cuando se hable del río Masacre de ahora en adelante, se actualice la explicación hidronímica, para reflejar la datación de 1660-1665 (como referencia historiográfica) o 1680 (como referencia cartográfica), en lugar de la de 1728 (o 1691).[5] Pero el interés del asunto no se limita a corregir un detalle que suele aparecer como una nota a pie de página en escritos que, en realidad, se tratan de otro tema, sino que tiene relevancia en sí mismo: las fechas, en este caso, hacen una diferencia.

Un período crucial

Los años 1660-1665 y 1728, casi equidistantes del tratado de Ryswick (1697), marcan el comienzo y el final de un período crucial en la historia de la isla, con repercusiones de largo alcance. Se trata justamente del período en que los franceses comenzaron a colonizar en serio la parte norte y occidental de la isla, y que el gobierno español comenzó a reaccionar para no perder demasiado territorio, y sobre todo para asegurar las rentas aduaneras sobre el comercio. Es el período en el que se da la primera negociación fronteriza, y desemboca (poco después) en otro acuerdo fronterizo que no se ha cambiado desde entonces. Los bucaneros y los agentes del estado español que aparecen en el cuento fueron actores clave en este proceso complejo, pero no de la manera en que nos lo pudiéramos imaginar si colocáramos el relato en 1728.

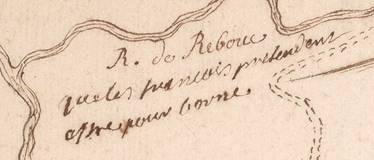

En el Convenio Segura-Pouançay de 1680, los gobernadores español y francés acordaron que el río Rebouc (hoy Guayubín), al este del Masacre, se respetaría como frontera.17 De hecho, el mapa del mismo año parece haber sido creado en el contexto de estas negociaciones. Donde aparece el río Rebouc, dice: «R. de Rebouc que les françois pretendent choisir pour borne» (R. de Rebouc que los franceses pretenden escoger como mojón). Donde aparece el río Massacre, dice: «R. du massacre que les espagnols pretendent choisir pour borne» (R. de la masacre que los españoles pretenden escoger como mojón).18

Figura 3. Detalle del mapa de 1680, indicando el río de Rebouc (para el Massacre, ver Figura 2)

En esta interpretación, el mapa hace constar que los españoles ya proponían, desde 1680, que la frontera estuviera en el río Masacre. A la vez, deja claro que el acuerdo que estableció el río Rebouc como frontera representó una victoria francesa en esas negociaciones. Este aporte del mapa, muy poco conocido en la historiografía de la isla, es significativo.

Hasta donde tengo noticia, la bibliografía académica sobre el tema se suele basar fundamentalmente en la versión de Moreau de Saint-Méry.19 Su recuento de los hechos no incluye nin-

![]()

politique de la partie espagnole de l’isle de Saint Domingue, Tomo I (Filadelfia:

Moreau de St Méry, 1796), iii-iv.

18 Agradezco la asistencia paleográfica del especialista en cartografía francesa, Nicolas Verdier, y del historiador canadiense, Jean-Marc Laporte, que hizo posible estas transcripciones. No tenemos certeza absoluta sobre la palabra que hemos transcrito dos veces como «choisir», pero esta duda no pareciera poner en juego el sentido de nuestra interpretación para los fines de este estudio. 19 Ver, por ejemplo, Manuel Arturo Peña Batlle, Historia de la cuestión fronteriza domínico-haitiana, Tomo I (Ciudad Trujillo: Luis Sánchez Andújar, 1946), 73-77; Pilar Lacasta Reoyo, «El ‘Plano general de los límites de la isla de Santo

gún aspecto de negociación entre propuestas distintas acerca de la delimitación geográfica, sino que narra el viaje del delegado español, el licenciado Escoto. Relata que Escoto constató la presencia de franceses a orillas del río Rebouc, y que éstos lo acompañaron hasta el Cabo, donde se encontró con Pouançay; luego habla del intérprete que acompañó a Escoto y concluye diciendo que «redactaron un acto que asignaba el río Rebouc como línea de demarcación».20 A pesar de que Moreau de Saint-Méry no ofrece ningún detalle sobre el encuentro en el Cabo como tal, algunos historiadores más recientes, como Peña Batlle y Páez Piantini, lo citan como fuente para afirmar que el encuentro transcurrió de manera muy «amistosa».21

Estos autores se han convertido en referencia canónica,22 de manera que opacan, por su énfasis en la armonía del proceso, el hecho (constatado por el mapa de 1680) de que hubo posiciones distintas en juego. Las propuestas contrastantes eran tomadas en serio y discutidas a un nivel suficientemente alto como para justificar la elaboración cartográfica. Entonces, a la par de desempolvar las fuentes primarias que sostienen la

![]()

Domingo’ de 1776», ERIA (1991): 110; William Páez Piantini, Relaciones domínico-haitianas (Santo Domingo: Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 2001), 21-22.

20 Moreau de Saint-Méry, Description…, iii-iv. En el francés original: « On dressa un acte qui assigna la rivière du Rebouc pour ligne de démarcation ». 21 Peña Batlle, Historia…. 77; Páez Piantini, Relaciones…, 21. Cabe notar que esta sección del libro de Páez Piantini (publicado por la) es una copia casi exacta de Peña Batlle. Entre las ligeras modificaciones que hace, le añade comillas al comentario de Peña Batlle acerca de lo amistoso de la negociación, haciéndolo pasar por una citación directa de Moreau de Saint-Méry (sin ofrecer referencia alguna), mientras que en Peña Batlle lo presenta más bien como una interpretación (también injustificada) del recuento antes citado.

22 Por ejemplo, en su estudio sobre la historia de la frontera, Dilla y Carmona se basan en Páez Piantini, cuya obra fue publicada por el Estado dominicano (ver Haroldo Dilla y Clarissa Carmona, «Notas para la historia de la frontera domínico-haitiana», en La frontera domínico-haitiana, ed. Clarissa Carmona,

Santo Domingo: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010, 39-40). La obra de Peña Batlle, desde luego, representa parte de la historiografía oficial dominicana. Cabe notar que ambos autores han sido hombres de estado, y que Peña Batlle en particular se conoce como uno de los principales ideólogos del antihaitianismo trujillista; su estudio se publicó a unos pocos años de la masacre genocida de 1937 en la frontera, ordenada por el dictador que, al momento de la publicación, él representaba como canciller.

tradición recibida, para refrescar la memoria de este momento crucial en la historia de la isla sería importante tomar en cuenta la novedad de esta otra fuente primaria del siglo XVII, e investigar sus implicaciones en mayor profundidad.[6]

Así como el acuerdo de 1680 representa un hito que solo se explica por las décadas anteriores (comenzando por las Devastaciones a principio de siglo), se inserta a la vez en un proceso que continuó evolucionando a lo largo de las décadas siguientes. Mientras que la historiografía ha solido concentrarse en las incursiones y tensiones entre Francia y España, el aporte reciente de Roberto Cassá ayuda a entender que también jugaron un papel importante las tensiones internas del lado español, por el conflicto de intereses entre los comerciantes cibaeños y los gobernantes capitaleños (tanto de Santo Domingo como de Madrid). Las tensiones llegaron a un climax en la «rebelión de los capitanes» santiagueros entre 1718 y 1724.[7] El comercio con el lado francés estaba prohibido, pero la población de Santiago (que en ese tiempo era la ciudad más cercana) vivía del contrabando, vendiendo ganado para obtener manufacturas.[8] Las autoridades, viendo que no podían impedir el comercio fronterizo de los cibaeños, quisieron beneficiarse mediante la extorsión. El pueblo se amotinó; esto desembocó en que las autoridades flexibilizaran la política y cambiaran de estrategia para obtener rentas del intercambio binacional.

Ese contexto es clave para entender el interés español en colocar guardias fronterizos a las orillas del Masacre. Los franceses se lo autorizaron en 1727, terminando así un acuerdo desde 1719 (nunca totalmente respetado por ninguna de las dos partes) de dejar despoblada el área entre Capotillo y Guayubín como zona neutral. El resultante puesto militar, a su vez, dio pie al reconocimiento formal del Masacre como frontera (definitiva hasta hoy) en 1731.[9]

Por otro lado, el período entre 1660 y 1728 coincide con un cambio estructural en la economía de la isla. Los bucaneros, cazadores de ganado cimarrón, le habían abierto camino a la colonización francesa. Pero desde el punto de vista de los bucaneros, eso no fue más que un efecto secundario de los rendimientos decrecientes de su actividad económica. Si los bucaneros, a partir de 1660, se atrevían a adentrarse cada vez más hacia el este, aun sabiendo que arriesgaban sus vidas al meterse en territorio español (como lo recuerda la masacre que le dio el nombre al río), fue porque el ganado se había vuelto cada vez más escaso en la zona donde estaban.[10] Justamente por esta misma razón, muchos bucaneros optaron en esta época por dejar el oficio que había dejado de ser sostenible.[11] A partir de 1665, el gobernador d’Ogeron les trajo mujeres de Francia para que se casaran y se dedicaran a la producción agrícola; el gobierno que sucedió a d’Ogeron en 1675 continuó esta política.[12][13] Hacia las décadas de 1680 y 1690, los bucaneros terminaron de desaparecer como grupo social.[14]

Los bucaneros dejaron un vacío estratégico en la provisión de alimentos y cuero. Los franceses estaban expandiendo rápidamente el sistema esclavista de plantaciones, lo cual aumentó la población y por tanto la demanda. El problema se solucionó a partir de 1700, cuando Felipe V se convirtió en rey de España. Era de origen francés y favoreció la paz con Francia. Esto creó condiciones propicias para que aumentara significativamente la exportación de ganado desde el lado español al lado francés de la isla, a pesar de que oficialmente siguiera siendo ilegal.[15] Para las primeras décadas del siglo XVIII, los hateros de Santiago se habían convertido en los proveedores principales de la carne y el cuero que se consumían del lado francés.

La datación del hidrónimo Masacre, entonces, es relevante. Si se tratara de algo ocurrido en 1728, y si se leyera con los lentes del relato convencional, se podría pensar que la masacre en cuestión ocurrió dentro del marco del forcejeo a veces diplomático, a veces violento, por la demarcación definitiva del territorio.[16] Sería la conmemoración de una especie de batalla final en la que los españoles por fin vencieron a los franceses, o, según la perspectiva, de un último esfuerzo por parte de los franceses que terminó en tragedia.[17] Serviría, a la vez, como mito folclórico sobre el ocaso de los bucaneros (aunque, como hemos visto, ya habían desaparecido varias décadas antes, por otras razones).

En contraste, la conciencia de que el río ya había sido bautizado con sangre de bucaneros desde la década de 1660, cuando este grupo estaba llegando al límite de su existencia por razones económicas, y en medio de un período de cambios estructurales que desembocaron en una estabilidad sobre la base del comercio, tiene otro efecto. Coloca los hitos territoriales de 1680 y 1731 dentro de una perspectiva ampliada que, a su vez, nos obliga a reconocer el protagonismo de actores no-estatales (que, dicho sea de paso, no necesariamente eran ni franceses ni españoles[18]) y a tener en cuenta un juego de intereses mucho más complejo de lo que se puede comunicar con una raya en un mapa.

Valdría la pena investigar esta historia – incluyendo las maneras en que se ha movilizado en la construcción social de la memoria – más a fondo. Por ahora, no pretendemos más que señalar algunos elementos adicionales sobre la hidronimia del río Masacre como tal. Lo hacemos con la humilde esperanza de que estos datos puedan servirles a quienes estén atando cabos de alguna investigación relacionada.

El proceso de aceptación de un cambio de hidrónimo

En cuanto a la adopción del hidrónimo Massacre, la iniciativa de ponerle ese nombre al río fue de los franceses, mientras que los españoles le siguieron llamando Dajabón durante mucho tiempo. Esto consta en varios mapas del siglo XVI-

II.35 La coexistencia de dos hidrónimos para el mismo río,36

![]()

actuaban en nombre de España y en la oposición local a las políticas coloniales.

35 Los mapas franceses de la época, después de llamar Massacre al río, suelen añadir «o Dajabón». Con respecto al segundo nombre, De Seran explicita en su mapa que los españoles son quienes le dicen así (« Ainsy appelée par Les Espagnols »). Efectivamente, los mapas españoles del siglo XVIII suelen llamarle Dajabón, sin más. Ver: Deslisle, Carte de l’Isle de Saint Domingue Dressée en 1722…; Frezier, Nouvelle carte…; Frezier, Isle de S. Domingue… ; Deslisle, Carte de l’isle de Saint Domingue; Jean-Baptiste d’Anville, Carte de la partie de Saint-Domingue habitée par les François, dressée sur plusieurs cartes et instructions particulières, singulièrement sur celles du P. Le Pers, jesuite (Bibliothèque nationale de France, 1731); De Seran, Plan…; Mapa del sector de Dabajón desde el mar del Norte, en el límite de la zona española con la francesa, de la isla Española (Archivo General de Indias, 1730); Mapa del sector del río Dajabón en la frontera con los franceses, en la isla de Santo Domingo (Archivo General de Indias, 1726); Mapa del sector norte de la isla de Santo Domingo, comprendido entre Santiago y Bayajá, con el curso de los ríos de Santiago y Dajabón (Archivo General de Indias, 1730); Mapa de la parte de la isla Española comprendida entre Montechristi y río Dajabón (Archivo General de Indias, 1774).

36 En un mapa francés del siglo XVIII, también se indica Rivière de l’Acul du Parc como alias de Rivière du Massacre; es posible que por un tiempo hayan coexistido los tres nombres distintos. Ver el mapa de Jean-Baptiste d’Anville, Carte de Bayaha dans l’isle de Saint Domingue (Bibliothèque nationale de France, sin fecha).

y el reconocimiento mutuo al respecto, se cristaliza en el documento bilingüe del Tratado de Aranjuez (1777). En ambos idiomas, la primera vez que se menciona el río se le llama por sus dos nombres;[19] luego, cada vez que se vuelve a mencionar, aparece solo Massacre en la versión francesa, y solo Dajabón en la versión española.[20]

Como señala el blog, The Dominicans, el hecho de que el hidrónimo Massacre tenga origen francés sugiere que las víctimas de la masacre particular que se conmemoró con ese nombre fueron franceses, y no españoles. Esto concuerda con la narrativa que hemos citado de Charlevoix a la vez que parecería contradecir la versión, también muchas veces citada, de Moreau de Saint-Méry (1797) en la que le habrían puesto ese nombre al río por las muchas masacres en las que españoles y franceses se mataban «recíprocamente».39 Sin embargo, Moreau de Saint-Méry bien puede haberse inspirado en el relato más amplio de Charlevoix al contar esa historia.[21] Charlevoix deja claro que, efectivamente, la violencia era de doble vía,[22] e incluso que la matanza de los famosos 30 bucaneros habría sido en revancha por otra matanza de españoles a mano de franceses.[23] Añade que había muchos lugares en la zona llamados «massacre» por razones similares, aunque solo algunos de estos topónimos e hidrónimos perduraron.[24] En todo caso, el cambio de hidrónimo solo se llegó a asumir en la orilla hispanohablante con el paso del tiempo.

¿Cómo y cuándo se dio ese proceso,

hasta que el río Masacre empezó a llamarse así también en castellano? Es

difícil de responder con mucha precisión en base a las escasas fuentes que he

podido consultar, pero podemos decir con cierta confianza que ocurrió entre

finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Desde por lo menos el Tratado

de Aranjuez (1777), los españoles tienen conciencia del hidrónimo Massacre, y

éste aparece en un mapa español por primera vez (que yo sepa) en 1784, siempre

junto al de Dajabón.[25]

Un siglo después, en un periódico dominicano de 1890, aparece la primera

instancia que conozco donde se le llama al río «el Masacre» en castellano, sin

ninguna mención del hidrónimo Dajabón.45 Pareciera que, para esa época, este uso era

corriente. En 1901, varias autoridades dominicanas, en sus escritos oficiales,

se refieren repetidas veces a «el Massacre», sin más.[26] Cuando se alude al hidrónimo

Dajabón en uno de esos documentos, parece indicar un vestigio protocolar más

que una referencia conocida; nunca se menciona solo, sino que ocurre como parte

de la fórmula «Dajabón o Massacre».[27]

El hidrónimo Dajabón ha sobrevivido de esta manera, en documentos binacionales sobre la frontera que, en 1929[28] y en 2021,[29] siguen usando la terminología doble, aparentemente como forma de marcar retóricamente la continuidad con la tradición de acuerdos bilaterales que se remontan al Tratado de Aranjuez. Como el informe de 1901, estos documentos solo usan el hidrónimo Dajabón en el contexto de la fórmula que lo traduce inmediatamente por Massacre (o Masacre).[30] Efectivamente, el uso exclusivo del hidrónimo Dajabón podría haber causado confusión a esas alturas, en que todo el mundo conoce al río por su nombre de Masacre.

En 1976, en un manual de geografía que se llegó a usar en muchos centros educativos dominicanos, el jesuita gallego Santiago de la Fuente trató de insistir en decirle Dajabón al río.[31] Ya era tarde; desde 1973, Freddy Prestol Castillo había publicado su novela, El Masacre se pasa a pie. La novela, cuyo título refleja el hidrónimo más aceptado, lo popularizó aún más; tuvo un éxito enorme en el país y también llegó a ser canónico en los centros educativos.[32] Hoy en día, tanto el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos53 como el presidente de la república[33] coinciden con el pueblo[34] en decirle Masacre al río.

El hidrónimo Guatapaná

En paralelo a esta historia, hay otra vertiente de la hidronimia francófona. Según Moreau de Saint-Méry (1797), los españoles serían quienes le habrían puesto Dajabón al río que luego se llegó a llamar Massacre, mientras que su nombre indígena original sería Guatapaná.[35] Esta versión se repite en varios textos contemporáneos, aunque no siempre citan la referencia bibliográfica.[36]

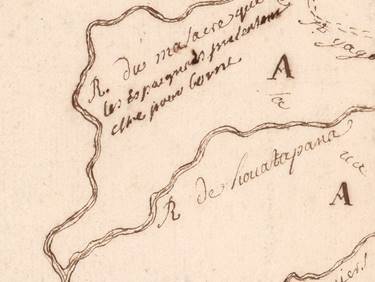

Existen al menos dos constancias independientes de la existencia del hidrónimo Guatapaná (con las variaciones ortográficas: R. de Houatapana y Rivière Douatapana), ambas en mapas anteriores a la obra de Moreau de Saint-Méry. Sin embargo, ambos mapas se refieren a un cuerpo de agua distinto (pero conectado) al Massacre, con estatus propio de río. El primero es el mismo mapa de 1680 que ya hemos citado; el otro es un mapa de 1780, con el título «Quartier de Maribarou [Île de Saint-Domingue]. Terrain contesté par les Espagnols [sur un bras de la Rivière du Massacre]», de la Bibliothèque nationale de France.

Figura 4. Detalle del mapa de 1680, donde el río Massacre y el río Houatapana son distintos.

Figura 5. Mapa de 1780, Quartier de Maribarou [Île de Saint-Domingue]. Terrain contesté par les Espagnols [sur un bras de la Rivière du Massacre]

Figura 6. Detalle del mapa de 1780, donde el río Massacre y el río Douatapana son distintos

Estas referencias cartográficas sugieren una corrección a la versión de Moreau de Saint-Méry. Su afirmación sobre el origen español del hidrónimo de Dajabón resulta inverosímil, dado que ese nombre no parece ser de etimología ibérica.[37] Considerando, además, que aparece en uno de los primeros mapas de la isla, de 1516, es más probable que sea un hidrónimo de origen indígena.[38] Tampoco nos persuade la idea de que Dajabón haya reemplazado al hidrónimo original de Guatapaná (lo cual, aun admitiendo el origen indígena de ambos, podría en principio atribuirse a una confusión de parte de los colonizadores), dada la evidencia cartográfica que acabamos de presentar, así como su datación. Parece más razonable suponer que Moreau de Saint-Méry fue quien confundió la hidronimia del río tributario con la del río principal.

De todos modos, Moreau de Saint-Méry le acabó dando mayor visibilidad a un hidrónimo indígena relevante que, más allá de todas estas interpretaciones, todavía nos deja con cierta perplejidad. La dificultad está en identificar cual río exactamente sería el Guatapaná, puesto que los mapas que lo mencionan, al reflejar un conocimiento emergente del terreno, carecen de precisión y varían entre sí; ocurre lo mismo con los otros mapas de la época que, sin mencionar el Guatapaná, describen la hidrografía (y otras referencias geográficas) de la zona. Además, los mapas de la época están llenos de referencias a cambios hidrológicos durante el siglo que transcurrió entre los dos mapas en cuestión.[39] A eso hay que sumarle el hecho de que fue un período de cambios sociales importantes; dado que la hidronimia es un fenómeno social, este factor puede complicar la historia aun más. Y desde luego, dado que guatapaná es el nombre de una planta nativa (Caesalpinia coriaria), es plausible que más de un cuerpo de agua se asociara con ese nombre a lo largo de los siglos en cuestión.[40] En fin, la hidronimia propia del Guatapaná es un rompecabezas que queda pendiente para otra investigación a profundidad.

Conclusión

Si el río Masacre sigue teniendo tanto renombre, tristemente es porque su nombre sigue aludiendo a tantas capas de historia en las que confluye el derramamiento de sangre. Un estudio cuidadoso de su hidronimia puede ayudar a entender lo que ha habido en juego en esas historias. Los detalles que han emergido aquí no son más que pistas para quienes puedan juzgarlas con más criterio, y profundizar en las que consideren pertinentes.

También quedarían otros pendientes que no hemos tocado en este artículo. Faltan, por ejemplo, las perspectivas y los aportes de las personas esclavizadas y otra gente marginalizada a los procesos hidronímicos, incluyendo las interacciones del idioma kreyòl con el francés y el español. Además, habría que considerar la historia que hemos recontado aquí a la luz de la historia más reciente, y viceversa. Entre otras dimensiones, este ejercicio nos ayudaría a sopesar el impacto de la violencia en la configuración de las relaciones económicas.

Esperamos, por lo menos, que las aclaraciones que hemos aportado ayuden a contemplar la historia con un poco más de lucidez y que renueven el interés en las fuentes primarias que todavía tienen mucho que contar.

Bibliografía

Libros y artículos

Aquino García, Miguel. Holocausto en el Caribe. 2a edición. Santo Domingo: Universidad Interamericana, 1997.

Baud, Michiel. «Una frontera para cruzar: La sociedad rural a través de la frontera dominico-haitiana (1870-1930)». Estudios Sociales 26, no. 94 (1993): 5-28.

Blancpain, François. «Les droits de la France sur la colonie de Saint Domingue et le traité de Ryswick». Outre-Mers. Revue d’histoire 95, no. 354-355 (2007): 305-329.

Blancpain, François. Histoire de Saint-Domingue Haïti. Versión electrónica. Matoury: Ibis Rouge, 2016.

Cadeau, Sabine. More Than a Massacre: Racial Violence and Citizenship in the Haitian–Dominican Borderlands. Cambridge: Cambridge UP, 2022.

Capdevila, Lauro. «Una novela-testimonio dominicana sobre la dictadura de Trujillo: El Masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo». Amnis no. 3 (2003). http://journals.openedition.org/ amnis/465

Charlevoix, Pierre François-Xavier. Histoire de l’isle Espagnole ou de Saint-Domingue. Tomo III. Amsterdam: L’Honoré, 1733. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5516655c/f7.item.texteImage.zoom

Danticat, Edwidge. Prefacio a The Massacre River, de René Philoctète, trad. Linda Coverdale, 7-9. New York: New Directions, 2005.

De la Fuente, Santiago. Geografía Dominicana. Santo Domingo:

Editorial Colegial Quisqueyana/Instituto Americano del Libro/ Santiago de la Fuente, 1976. http://anuariobrigantino.betanzos.

net/Sandlfuente/geodominic.pdf

De la Fuente, Santiago. Geografía Dominicana (para Bachillerato).

Santo Domingo: Editora Colegial Quisqueyana, 1976. Disponible en: https://anuariobrigantino.betanzos.net/Sandlfuente/GeoDomBach.pdf

Dilla, Haroldo y Clarissa Carmona. «Notas para la historia de la frontera domínico-haitiana». En La frontera domínico-haitiana, ed. Clarissa Carmona. Santo Domingo: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010.

Fumagalli, María Cristina. «La masacre de 1937: adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro». En Masacre de 1937. 80 años después, ed. Matías Bosch Carcuro,

Elíades Acosta Matos y Amaury Pérez Vargas, 273-294. CLACSO, 2018. https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0k4x.14?seq=1#metadata_info_tab_contents

Fumagalli, María Cristina y Bridget Wooding. «Memorialization, solidarity, ethnically mixed couples, and the mystery of hope: mainstreaming Border of Lights». En The Border of Lights Reader: Bearing Witness to Genocide in the Dominican Republic, ed. Megan Jeanette Myers y Edward Paulino,

162-170. Amherst College Press, 2021. http://repository.essex. ac.uk/30944/1/9781943208272.pdf

Glover, Kaiama. Haiti Unbound: A Spiralist Challenge to the Postcolonial Canon. Liverpool: Liverpool University Press, 2011.

Gutiérrez Escudero, Antonio. «Cuestión de límites en la isla Española, 1690-1777». Temas Americanistas 1 no. 1 (1982): 63-72. https://idus.us.es/handle/11441/29704

Heinl, Robert Debs Jr. y Nancy Gordon Heinl. Written in Blood: The Story of the Haitian People, 1492–1995. Edición revisada y ampliada por Michael Heinl. Nueva York: University Press of America, 2005.

Hernández González, Manuel Vicente. La colonización de la frontera dominicana, 1680-1795. Santo Domingo: Archivo General de la Nación y Academia Dominicana de la Historia, 2006.

Hey-Colón, Rebeca. «Transformative Currents: An Exploration of the Sea and Identity in the Works of Angie Cruz and Nelly Rosario». En Negotiating Latinidades, Understanding Identities Within Space, ed. Kathryn Quinn-Sánchez, 9-29. Cambridge Scholars Press, 2015.

INDHRI (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) [República Dominicana]. Plan Hidrológico Nacional de la República Dominicana. Santo Domingo: INDHRI, 2012. https://indrhi.gob. do/plan-hidrologico-nacional/documentos/

Johnson, Kelli Lyon. «Both Sides of the Massacre: Collective Memory and Narrative on Hispaniola». Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal 36, no. 2 (2003): 75-91.

Lacasta Reoyo, Pilar. «El ‘Plano general de los límites de la isla de Santo Domingo’ de 1776». ERIA (1991): 109-118.

Léon, Rulx. «Femmes de boucaniers». Revue Conjonction no. 73-74

(1958): 24-25. https://institutfrancaishaiti.org/RevueConjonction/Conjonction73-74.pdf

Lichterbeck, Philipp. Das verlorene Paradies: Eine Reise durch Haiti und die Dominikanische Republik. Ostfildern: Dumont, 2013.

Matibag, Eugenio. Dominican-Haitian Counterpoint: Nation, State, and Race on Hispaniola. Palgrave Macmillan, 2003.

Moreau de St Méry, Médéric Louis Élie. Description topographique et politique de la partie espagnole de l’isle de Saint Domingue.

Tomo I. Filadelfia: Moreau de St Méry, 1796.

Páez Piantini, William. Relaciones domínico-haitianas: 300 años de historia. Santo Domingo: Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 2001.

Peña Batlle, Manuel Arturo. Historia de la cuestión fronteriza domínico-haitiana. Tomo I. Ciudad Trujillo: Luis Sánchez Andújar, 1946.

Rapisardi, Eleonora. «Retelling the Parsley Massacre: vulnerability and resistance in Danticat’s The Farming of Bones». En Mediating Vulnerability: Comparative approaches and questions of genre, ed. Anneleen Masschelein, Florian Mussgnug y Jennifer Rushworth, 71-81. UCL Press, 2021. https://www.jstor.org/stable/j.ctv1nnwhjt.8#metadata_info_tab_contents

Ricourt, Milagros. The Dominican Racial Imaginary: Surveying The Landscape Of Race And Nation In Hispaniola. New Brunswick,

New Jersey: Rutgers University Press, 2016. https://vdoc.pub/documents/the-dominican-racial-imaginary-surveying-the-landscape-of-race-and-nation-in-hispaniola-jp4s8t2no0k0#

Santos García, Perla y Manuela Martínez. «Las cuencas hidrográficas de la República Dominicana». En Revista presentada para la asignatura de Geografía e Historia Dominicana en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Santo Domingo (sin fecha). https://en.calameo.com/read/00606274978f7b5392d6a

Turits, Richard. «El mundo de la frontera haitiano-dominicana y la masacre de 1937». En Masacre de 1937. 80 años después, ed.

Matías Bosch Carcuro, Elíades Acosta Matos y Amaury Pérez Vargas, 113-134. CLACSO, 2018. https://www.jstor.org/stable/j. ctvnp0k4x.7#metadata_info_tab_contents

Vega, Wenceslao. Historia del derecho colonial dominicano. Segunda edición. Santo Domingo: Editora Taller, 1979. https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/125044

Wucker, Michelle. Why the Cocks Fight: Dominicans, Haitians and the Struggle for Hispaniola. New York: Hill and Wang, 1999. Venegone, Giovanni. La flibuste de Saint-Domingue (1684-1727) : analyse d’un phénomène américain. Tesis de doctorado. Università di Bologna y Université Paris-Sorbonne, 2014.

Mapas

Anghiera, Pietro Martire d’. Isla La Española [mapa]. 1516. Biblioteca de la Universidad de Bolonia. Disponible en: CUNY Dominican Studies Institute, Los Primeros Negros en las Américas. http://firstblacks.org/spn/media/maps/la-espanola-drawing/

Anville, Jean-Baptiste d’. Carte de Bayaha dans l’isle de Saint Domingue [mapa]. Sin fecha. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 5 de agosto de 2013. https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/btv1b8596263v

Anville, Jean-Baptiste d’. Carte de la partie de Saint-Domingue habitée par les François, dressée sur plusieurs cartes et instructions particulières, singulièrement sur celles du P. Le Pers, jesuite

[mapa]. 1731. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 22 de octubre de 2018. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53177815r

Carte de la côte du Nord depuis Montechriste jusqu’au Port de Paix

[mapa]. 1680. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 14 de septiembre de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b531035548

Carte particulière des débouquemens de l’isle de St. Domingue

[mapa]. 1725. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 28 de noviembre de 2011. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b530094732

Delisle, Guillame. Carte de l’isle de Saint Domingue. 1725. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 8 de agosto de 2011. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59726379

Delisle, Guillaume. Carte de l’Isle de Saint Domingue Dressée en 1722 pour l’usage du Roy Sur les mémoires de Mr. Frezier Ingénieur de S.M. et autres, assujetis aux Observations Astronomiques. 1722-

1725. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 8 de agosto de 2011. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59731248

De Seran. Plan de la Riv[ière] du Massacre, circonstances et dépendances, qui sert presentement de frontière entre les François et les Espagnols, que j’ay fait avecque toutte l’exactitude possible. 1725.

Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 21 de septiembre de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53103783t

Frezier, Amédée-François. Nouvelle carte de l’isle de SaintDomingue entièrement différente de toutes celles qui ont paru jusqu’icy, tant gravées que manuscrites [mapa]. 1721. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 22 de junio de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53098557v

Frezier, Amédée-François. Isle de S. Domingue et débouquemens circonvoisins [mapa]. 1724. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 5 de agosto de 2013. https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/btv1b8596240v

Gautier. Esquisse de deux routes du Fort-Dauphin à la ville espagnole de St Domingo, l’une passant par Santiago, La Vega, ... et l’autre par Azua, San Juan, Banica, la Source et Daxabon [mapa].

1765 [versión 1]. Bibliothèque nationale de France. Publicado en

línea 21 de septiembre de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b53103352m

Gautier. Esquisse de deux routes du Fort-Dauphin à la ville espagnole de St Domingo, l’une passant par Santiago, La Vega, ... et l’autre par Azua, San Juan, Banica, la Source et Daxabon [mapa].

1765 [versión 2]. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 21 de septiembre de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b531033532

La Lance, Joseph-Louis de. Carte de Bayaha représentant la frontière terminée présentement par la Rivière du Massacre

[mapa]. 1728. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 21 de septiembre de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b531035565 Le Moyne, François-Pierre. Carte des debouquemens de l’Isle de St.

Domingue [mapa]. 1725. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 19 de diciembre de 2011. https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/btv1b53009377g

López, Juan. Carta plana de la isla de Santo Domingo llamanda tambien Española [mapa]. 1784 [versión 1]. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 22 de junio de 2015. https:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53098559r

López, Juan. Carta plana de la isla de Santo Domingo llamanda tambien Española [mapa]. 1784 [versión 2]. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 22 de junio de 2015. https:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59726520

López, Juan. Carta plana de la isla de Santo Domingo llamanda tambien Española [mapa]. 1784 [versión 3]. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 22 de junio de 2015. https:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5972653d

Mapa del sector de Dabajón desde el mar del Norte, en el límite de la zona española con la francesa, de la isla Española [mapa]. 1730.

Archivo General de Indias. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/23155?nm

Mapa del sector del río Dajabón en la frontera con los franceses, en la isla de Santo Domingo [mapa]. 1726. Archivo General de Indias. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/23142?nm

Mapa del sector norte de la isla de Santo Domingo, comprendido entre Santiago y Bayajá, con el curso de los ríos de Santiago y Dajabón [mapa]. 1730. Archivo General de Indias. http://pares. mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/23161?nm Mapa de la parte de la isla Española comprendida entre Montechristi y río Dajabón [mapa]. 1774. Archivo General de Indias. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/24835?nm

Plan de la Baye de Bayaha [mapa]. 1726. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 14 de septiembre de 2015. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53103800j

Quartier de Maribarou [Île de Saint-Domingue]. Terrain contesté par les Espagnols [sur un bras de la Rivière du Massacre] [mapa]. 1780. Bibliothèque nationale de France. Publicado en línea 18 de febrero de 2014. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b53064866n

Páginas web

Dajabon.net https://www.dajabon.net/

INDHRI (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) [República Dominicana] (2020) «INDRHI prioriza sistemas de riego en primeros 100 días de gestión». https://indrhi.gob.do/indrhi-prioriza-sistemas-de-riego-en-primeros-100-dias-de-gestion/

INDHRI (2021) «INDRHI e INAPA aseguran agua potable y para riego agrícola en Dajabón». https://indrhi.gob.do/indrhi-e-inapa-aseguran-agua-potable-y-para-riego-agricola-en-dajabon/

The Dominicans (2019) “The Origin of the Massacre Name for the Dajabon River”. https://thedominicans.org/2019/01/05/the-origin-of-the-massacre-name-for-the-dajabon-river/

Tratados y declaraciones conjuntas

Comisión Mixta Bilateral (2021) Declaración Conjunta Reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre. Disponible en: https://mirex.gob. do/declaracion-conjunta-reunion-binacional-sobre-la-situacion-de-las-aguas-transfronterizas-del-rio-dajabon-o-masacre/

Tratado definitivo entre España y Francia sobre límites en las posesiones en la isla de Santo Domingo [Tratado de Aranjuez] (1777)

Archivo Histórico Nacional de España. Disponible en: http:// pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3395151

Tratado entre República Dominicana y Haití sobre Delimitación de la Frontera entre Ambos Países (1929) Disponible en: https:// es.wikisource.org/wiki/Tratado_entre_Rep%C3%BAblica_Dominicana_y_Hait%C3%AD_sobre_Delimitaci%C3%B3n_de_la_ Frontera_entre_Ambos_Pa%C3%ADses

Videos

Cassá, Roberto. «La rebelión de los Capitanes 1721 en Santiago». Video de una conferencia en el Centro León Jiménez, Santiago de los Caballeros, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=6Pn9g5U4q0g

Central Noticias. «Presidente Abinader le hace advertencia a Haití por canal en río Masacre». Entrevista, 2021. https://youtu.be/ qaH4cub_K1E

[1] Agradezco a Luis Girón Negrón, Daniel Godefroy, Jean-Marc Laporte, Aníbal Sepúlveda Rivera, Patrick Tardieu, Nicolas Verdier y Frantz Voltaire y a los respectivos equipos de las bibliotecas de CIDIHCA (Montreal) y la PUCMM (Santiago de los Caballeros) por su ayuda en el proceso de esta investigación.

[2] Por ejemplo: Miguel Aquino García, Holocausto en el Caribe (Santo Domingo: U. Interamericana, 1997), 113; Sabine Cadeau, More Than a Massacre (Cambridge: Cambridge UP, 2022), 41; María Cristina Fumagalli, «La masacre de 1937», en Masacre de 1937, ed. Matías Bosch Carcuro, Elíades Acosta Matos y Amaury Pérez Vargas (CLACSO, 2018), 285; María Cristina Fumagalli y Bridget Wooding, «Memorialization, solidarity, ethnically mixed couples, and the mystery of hope», en The Border of Lights Reader, ed. Megan Jeanette Myers y Edward Paulino (Amherst College Press, 2021), 167; Kaiama Glover, Haiti Unbound (Liverpool: Liverpool UP, 2011), 146; Robert Debs Heinl, Jr. y Nancy Gordon Heinl, Written in Blood (Nueva York: UP of America, 2005), 480; Rebeca Hey-Colón, «Transformative Currents», en Negotiating Latinidades, Understanding Identities Within Space, ed. Kathryn Quinn-Sánchez (Cambridge Scholars Press, 2015), 28; Kelli Lyon Johnson, «Both Sides of the Massacre»,

Mosaic 36, no. 2 (2003), 75; Eugenio Matibag, Dominican-Haitian Counterpoint

[3] Ver los siguientes mapas, todos de la Bibliothèque nationale de France: Carte de la côte du Nord depuis Montechriste jusqu’au Port de Paix (1680); Carte particulière des débouquemens de l’isle de St. Domingue (1725); Guillaume Deslisle, Carte de l’Isle de Saint Domingue Dressée en 1722 pour l’usage du

Roy Sur les mémoires de Mr. Frezier Ingénieur de S.M. et autres, assujetis aux

Observations Astronomiques (1722-1725); Guillaume Deslisle, Carte de l’isle de Saint Domingue (1725); De Seran, Plan de la Riv[ière] du Massacre, circonstances et dépendances, qui sert presentement de frontière entre les François et les Espagnols, que j’ay fait avecque toutte l’exactitude possible (1725); Amédée-François Frezier, Nouvelle carte de l’isle de Saint-Domingue entièrement différente de toutes celles qui ont paru jusqu’icy, tant gravées que manuscrites (1721); Amédée-François Frezier, Isle de S. Domingue et débouquemens circonvoisins (1724); François-Pierre Le Moyne, Carte des debouquemens de l’Isle de St. Domingue (1725); Plan de la Baye de Bayaha (1726).

[4] Pierre François-Xavier Charlevoix, Histoire de l’isle Espagnole ou de SaintDomingue, Tomo III (Amsterdam: L’Honoré, 1733), 66. En la portada de la obra,

[5] Por supuesto, es posible que todavía aparezcan fuentes o interpretaciones que sugieran nuevas actualizaciones a este estado del arte en el futuro. 17 Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Description topographique et

[6] Peña Batlle, Historia…, cita algunas otras fuentes con respecto al acuerdo, a las que no he tenido acceso en la elaboración de este artículo.

[7] Ver Roberto Cassá, «La rebelión de los Capitanes 1721 en Santiago», video (Santiago de los Caballeros: Centro León Jiménez, 2016). No he tenido acceso al libro que Cassá resume en el video citado; seguramente el texto completo ofrecerá muchos detalles adicionales que serían relevantes a este estudio.

[8] Esto fue previo a la estrategia paralela de repoblar la línea noroeste. El pueblo de Dajabón surgió justamente como consecuencia del puesto militar establecido en ese lugar en 1727, y el comercio binacional que nunca mermó (ver Manuel Vicente Hernández González, La colonización de la frontera dominicana, 1680-1795. Santo Domingo: Archivo General de la Nación y Academia Dominicana de la Historia, 2006, 100-130).

[9] Peña Batlle, Historia…, 88-90; Wenceslao Vega, Historia del derecho colonial dominicano (Santo Domingo: Editora Taller, 1979), 116. Para las referencias de fuentes relevantes en el Archivo General de Indias, ver Antonio Gutiérrez Escudero, «Cuestión de límites en la isla Española, 1690-1777», Temas Americanistas 1 no. 1 (1982): 69).

[10] Giovanni Venegoni, La flibuste de Saint-Domingue (1684-1727), Tesis de doctorado (Università di Bologna y Université Paris-Sorbonne, 2014), 192.

[11] Charlevoix, Histoire…, 67.

[12] Rulx Léon, «Femmes de boucaniers ». Revue Conjonction no. 73-74 (1958):

[13] -25.

[14] Venegoni, La flibuste…, 194-195.

[15] Cassá, «La rebelión…».

[16] Según Moreau de Saint-Méry, Description…, xij, sí ocurrió un hecho violento en ese año, aunque sin muertes. Los españoles que habían venido a establecer su presencia militar en la zona fronteriza desalojaron un asentamiento francés en Trou-de-Jean-de-Nantes (cerca de Ouanaminthe).

[17] Así se presenta, por ejemplo, en Heinl y Heinl, Written…., 480.

[18] Ver Venegoni, La flibuste…, 181, sobre el origen multinacional de los bucaneros. Ver Cassá, «La rebelión…», sobre la diversidad de orígenes de los actores que

[19] Tratado definitivo entre España y Francia sobre límites en las posesiones en la isla de Santo Domingo (Archivo Histórico Nacional de España, 1777: 7).

[20] Por ejemplo, en la mención del mojón 17 (Tratado definitivo…, 8). 39 «La riviere du Massacre, qui tire son nom des anciens meurtres que les Boucaniers & les Espagnols ont réciproquement commis sur ses bords, en disputant le territoire, a pour nom espagnol Daxabon & pour nom indien Guatapana» (Moreau de St Méry, Description…, 108).

[21] Consta que Moreau de St-Méry tenía conocimiento de la obra de Charlevoix; lo cita como fuente sobre otro asunto (cf Moreau de St Mery, Description…, 118).

[22] Charlevoix, Histoire…, 61-67.

[23] Charlevoix, Histoire…, 66.

[24] Charlevoix, Histoire…, 61.

[25] Ver las tres versiones que se conservan del mapa de Juan López, Carta plana de la isla de Santo Domingo llamanda tambien Española (Bibliothèque nationale de France, 1784). Por otro lado, existe el caso curioso de las dos versiones de un mapa de 1765, atribuido a un cartógrafo francés pero con clarísima huella hispana (por ejemplo, en el uso de Juana Mendes en lugar de Ouanaminthe, río en lugar de rivière y Juan de Nantes en lugar de Jean de Nantes). En este mapa, aparece primero Dajabón y luego Massere (que luego se corrige, en la segunda versión, a Massacre, así como Juan se cambia a Jean). Queda claro, por lo menos, que había contacto entre las respectivas cartografías antes de Aranjuez. Ver: Gautier, Esquisse de deux routes du Fort-Dauphin à la ville espagnole de St Domingo, l’une passant par Santiago, La Vega, ... et l’autre par Azua, San Juan, Banica, la Source et Daxabon (Bibliothèque nationale de France, 1765). 45 Periódico Ecos del Pueblo, citado en Michiel Baud, «Una frontera para cruzar: La sociedad rural a través de la frontera dominico-haitiana (1870-1930)», Estudios Sociales 26, no. 94 (1993): 13. Nótese que, al menos en la transcripción de la cita como aparece en el artículo de Baud, en este caso se escribe «Masacre» con una sola s (es decir, con ortografía española y no francesa), indicando un nombre que se asume como nombre hispano.

[26] Ver las citas en Peña Batlle, Historia…, 373-380 y los documentos anexos en Peña Batlle, Historia…, 434-437.

[27] Comparar los dos usos de «Dajabón o Massacre» con los ocho usos exclusivos de «Massacre» en el Informe de la Comisión Demarcadora de la Frontera en el Extremo Norte de 1901, en Peña Batlle, Historia…, 435-437.

[28] Tratado entre República Dominicana y Haití sobre Delimitación de la Frontera entre Ambos Países (1929).

[29] Comisión Mixta Bilateral, Declaración Conjunta Reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre (2021).

[30] En la versión del tratado de 1929 que he podido consultar, el nombre aparece dos veces con la ortografía Massacre (artículos 1 y 3) y una vez (artículo 16) con la ortografía Masacre (artículo 16). La declaración de 2021 utiliza la ortografía hispana, Masacre, que es la que comúnmente se utiliza hoy. La s singular es señal de la dominicanización plena del hidrónimo.

[31] Santiago de la Fuente, Geografía Dominicana (para Bachillerato) (Santo Domingo: Editora Colegial Quisqueyana, 1976), 11.

[32] Lauro Capdevila, «Una novela-testimonio dominicana sobre la dictadura de Trujillo: El Masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo», Amnis no. 3 (2003). 53 Ver INDHRI (2003, citado en INDHRI Plan Hidrológico Nacional de la República Dominicana, Santo Domingo: INDHRI, 2012: 24); INDHRI, «INDRHI prioriza sistemas de riego en primeros 100 días de gestión» (2021); INDHRI, «INDRHI e INAPA aseguran agua potable y para riego agrícola en Dajabón» (2021). En una búsqueda del sitio web del INDHRI (https://indri.gob.do) efectuada el 25 de octubre de 2022, no se encontró ninguna referencia al «río Dajabón».

[33] Ver, por ejemplo, la entrevista de Luis Abinader en el video, «Presidente Abinader le hace advertencia a Haití por canal en río Masacre» (Central Noticias, 2021), donde tanto él como los dos periodistas que le preguntan sobre el tema se refieren al «río Masacre».

[34] El hidrónimo Masacre es el comúnmente usado en República Dominicana, como lo atestiguan varios establecimientos dajaboneros, tales como el Hotel Masacre y las Cabañas Turísticas Brisas del Masacre.

[35] « La riviere du Massacre […] a pour nom espagnol Daxabon & pour nom indien Guatapana. » (Moreau de Saint-Méry, Description…, 108). Nótese que, en francés, todas las palabras son agudas, por lo que usamos la tilde al transcribir estos hidrónimos en castellano.

[36] Ver, por ejemplo, Aquino García, Holocausto…, 113); Wucker, Why…, 44; Santiago de la Fuente, Geografía Dominicana (Santo Domingo: Editorial Colegial Quisqueyana/Instituto Americano del Libro/Santiago de la Fuente, 1976), 187 nota 5.

[37] Según Luis Girón Negrón, profesor de la historia de la lengua española en la universidad de Harvard, Dajabón parece ser una palabra de origen indígena, hispanizada con la terminación “-ón” (comunicación personal).

[38] Ver Pietro Martire d’Anghiera, Isla La Española, 1516, Biblioteca de la Universidad de Bolonia.

[39] Ver, por ejemplo, donde dice «aquí taparon los franceses el curso del río», en Mapa del sector del río…; donde dice «ancien chemin devenu bras de rivière» [antiguo camino convertido en brazo de río] en Quartier de Maribarou [Île de Saint-Domingue] (Bibliothèque nationale de France, 1780); donde dice «caños que han comensado a abrir para que el agua del Río vaya al caño de en medio» en Mapa del sector de Dabajón…; y donde dice «R. Marion desséchée» [río Marion, seco] en Anville, Carte de Bayaha… [no se conoce la fecha de este mapa, pero sabemos que su autor vivió de 1697 a 1782].

[40] También es el nombre común de un pez de agua salada (Acanthocybium solandri).