Estudios Sociales

Año 56, Vol. XLVII, número 169

Enero-junio 2024

![]()

Las grietas de la ciudad: cuando el lugar rompe el futuro

The cracks of the city: when place breaks the future

Les fissures de la ville : quand le lieu brise l’avenir

Jenny Torres*

Santiago Gallur**

*Correo: jenny.torres@intec.edu.do. ORCID: https://orcid.org/0000-00028190-5236 Profesora por asignaturas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con más de 15 años de experiencia en investigación social.

** Correo: santiago.gallur@intec.edu.do. ORCID: https://orcid.org/0000-00016287-7340. Profesor Pleno categoría III del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Resumen

Este estudio se centró en analizar cómo el lugar donde las personas viven influye en su calidad de vida y en su percepción del entorno, el mundo laboral y sobre sí mismas. Para ello, se aplicó una encuesta a una muestra de 254 familias, 92 de ellas pertenecientes a los barrios Gascue y Naco (estrato 1, con mejor calidad de vida) y 162 a los barrios Domingo Savio y Capotillo (estrato 2, con peor calidad de vida) ubicados en el Distrito Nacional de la República Dominicana. Los resultados del estudio muestran que las personas que viven en el estrato 1 tienen una mejor percepción de su entorno, del mundo laboral y de sí mismas en comparación con las personas que viven en el estrato 2. En la dimensión de percepción sobre el entorno, el 98.5 % de las personas del estrato 1 expresaron una satisfacción media en comparación con el 84.7 % del estrato 2. En la dimensión de percepción sobre el mundo laboral, el 40.3 % de las personas del estrato 1 expresaron una satisfacción alta en comparación con el 8.3 % del estrato 2. En la dimensión de percepciones sobre sí mismas, el 41.8 % de las personas del estrato 1 expresaron un nivel alto de satisfacción en comparación con el 11.6 % del estrato 2. Estos hallazgos sugieren la necesidad de políticas y acciones que mejoren la calidad de vida en los barrios más desfavorecidos y eliminen las brechas sociales existentes en estos lugares.

Palabras clave: efectos de lugar; pobreza; desigualdad;

Distrito Nacional; República Dominicana; Bourdieu

Abstrac

This study focused on analyzing how the place where people live influences their quality of life and their perception of the environment, the labor market, and themselves. To do so, a survey was applied to a sample of 254 families, 92 of them belonging to the neighborhoods of Gascue and Naco (stratum 1, with better quality of life) and 162 to the neighborhoods of Domingo Savio and Capotillo (stratum 2, with worse quality of life) located in the National District of the Dominican Republic. The study results show that people living in stratum 1 have a better perception of their environment, the labor market, and themselves compared to people living in stratum 2. In the perception dimension of the environment, 98.5 % of people in stratum 1 expressed a medium satisfaction compared to 84.7 % in stratum 2. In the perception dimension of the labor market, 40.3 % of people in stratum 1 expressed a high satisfaction compared to 8.3 % in stratum 2. In the perception dimension of themselves, 41.8 % of people in stratum 1 expressed a high level of satisfaction compared to 11.6 % in stratum 2. These findings suggest the need for policies and actions that improve the quality of life in the most disadvantaged neighborhoods and eliminate the social gaps existing in these places.

Keywords: effects of place; poverty; inequality; National

District; Dominican Republic; Bourdieu

Résumé

Cette étude s’est concentrée sur l’analyse de l’influence du lieu de résidence des personnes sur leur qualité de vie et leur perception de l’environnement, du monde du travail et d’elles-mêmes. Pour ce faire, une enquête a été menée auprès d’un échantillon de 254 familles, dont 92 résidant dans les quartiers de Gascue et Naco (stratum 1, avec une meilleure qualité de vie) et 162 dans les quartiers de Domingo Savio et Capotillo (stratum 2, avec une moins bonne qualité de vie) situés dans le District National de la République Dominicaine. Les résultats de l’étude montrent que les personnes vivant dans le stratum 1 ont une meilleure perception de leur environnement, du monde du travail et d’elles-mêmes comparées aux personnes vivant dans le stratum 2. Dans la dimension de la perception de l’environnement, 98,5 % des personnes du stratum 1 ont exprimé une satisfaction moyenne comparativement à 84,7 % des personnes du stratum 2. Dans la dimension de la perception du monde du travail, 40,3 % des personnes du stratum 1 ont exprimé une satisfaction élevée comparativement à 8,3 % des personnes du stratum 2. Dans la dimension des perceptions d’ellesmêmes, 41,8 % des personnes du stratum 1 ont exprimé un niveau élevé de satisfaction comparativement à 11,6 % des personnes du stratum 2. Ces résultats suggèrent la nécessité de politiques et d’actions visant à améliorer la qualité de vie dans les quartiers les plus défavorisés et à éliminer les écarts sociaux existants dans ces endroits.

Mots-clés: effets du lieu; pauvreté; inégalité; District

National; République Dominicaine; Bourdieu

Introducción

En República Dominicana existe una gran desigualdad, a pesar del crecimiento económico de los últimos 50 años. Tal y como plantean Alvaredo et al «el 10 % de menores ingresos de la población (decil 1) no alcanza a representar el 1 % del total del ingreso de referencia declarado por los contribuyentes ante la DGII»[1]. Este crecimiento económico con desigualdad provoca que las riquezas generadas en el país no sean disfrutadas de la misma manera por toda la población.

Esa desigualdad se manifiesta espacialmente manteniendo condiciones de pobreza en determinados territorios, como se evidencia en los mapas de pobreza que se elaboran en el país caribeño a partir de la data censal, desde el año 1997[2]. Los mapas [3] muestran la persistencia de zonas en condición de pobreza ubicadas sobre todo en las regiones fronterizas del país. En provincias como Elías Piña, Independencia, Pedernales y Bahoruco, persisten los más altos porcentajes de pobreza. Esa situación contrasta con lo observado en el Distrito Nacional (capital del país) que, por el contrario, ha presentado en los tres mapas de pobreza existentes, el menor porcentaje de pobreza del país. De acuerdo con Morillo[4], en el ranking provincial elaborado a partir de los porcentajes de pobreza, el Distrito Nacional se mantuvo en las tres ocasiones ocupando el lugar número 32 (el último) con cifras de 55.3 % en 1998, 33.9 % en 2002 y 26.7 % en 2014.

Aun cuando el Distrito Nacional es la provincia con menor porcentaje de pobreza, es importante tomar en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, es la única localidad del país con la totalidad de la población categorizada como urbana[5]. En segundo lugar, es la demarcación urbana en el país que presentaba la mayor cantidad de hogares pobres en términos absolutos (77,081). Y, en tercer lugar, muy importante, es la demarcación que presentaba la mayor concentración de hogares pobres, tal y como se puede observar en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Concentración de hogares pobres en el Distrito Nacional de la República Dominicana

Fuente:[6]

Como plantea Secchi «En el gran teatro metropolitano las injusticias sociales se manifiestan cada vez más en forma de injusticias espaciales»[7]. Resulta necesario adentrarse en las situaciones que se desarrollan a lo interno de las grandes ciudades, las formas en cómo se construye ciudad y de qué manera se desarrollan los diversos sentidos del habitar. En ese sentido, se plantea investigar cómo se expresan esos niveles de desigualdad a partir de analizar los «efectos del lugar»[8] en cuatro barrios del Distrito Nacional, con el objetivo de comprender si existe relación entre el espacio físico de cada barrio en la construcción de su visión de futuro.

Aspectos metodológicos y breve marco teórico

Algunas precisiones importantes. ¿Por qué efectos de lugar? En la línea de Selimanovsky y Catalina «los efectos de lugar son fruto de una multiplicidad de procesos y no deben limitarse ni a una contextualización de los fenómenos sociales, ni a los procesos de difusión de los fenómenos sociales desde un punto. Esto aboga por el uso del plural “los efectos del lugar” más que por el uso del singular el efecto del lugar»[9], de ahí que el término evoca el conjunto de elementos en donde se socializan las personas y que constituye su forma de abordar la vida: «las sordas conminaciones y las llamadas al orden silenciosas de las estructuras del espacio físico apropiado son una de las mediaciones a través de las cuales las estructuras sociales se convierten progresivamente en estructuras mentales y en sistemas de preferencias»[10]

En consecuencia con lo anterior, mediante esta investigación se pretende indagar sobre como los habitantes de cuatro barrios con diferentes condiciones físicas y estatus, tienen percepciones disímiles sobre su futuro. Se espera que los habitantes de un barrio con una posición social más privilegiada tengan una percepción más positiva del futuro respecto a los barrios con mayor condición de pobreza.

Se han elegido dos barrios ubicados en zonas con equipamientos urbanos adecuados y bajos niveles de pobreza y otros dos barrios ubicados en zonas con pocos equipamientos y altos niveles de pobreza. Estos son Gazcue, Ensanche Naco, Capotillo y Domingo Savio. Para los fines de esta investigación, se ha agrupado los barrios en dos estratos, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los mismos. La tabla 1 muestra los indicadores que guiaron la elección:

Tabla 1. Barrios elegidos según calidad de vida y niveles de pobreza

![]()

|

Estrato social

|

Nombre del barrio

|

Densidad poblacional (hab. / Km²)

|

Índice de calidad de vida (ICV)

|

% de hogares pobres

|

|||||

|

1 |

Gazcue |

4,203.1 |

94.8 |

4 |

|||||

|

|

Ensanche Naco |

6,416.1 |

94.6 |

17 |

|||||

|

2 |

Capotillo |

45,367.5 |

80.9 |

56.9 |

|

|||

|

|

Domingo Savio |

35,518.0 |

78.4 |

68.7 |

|

|||

![]()

Nota: extraído de Maldonado11; Morillo12 y ONE13

Tal y como se observa en la tabla, se ha agrupado Ensanche Naco y Gazcue en el estrato 1, mientras que los barrios Capotillo y Domingo Savio conforman el estrato 2. La ilustración 1 es una muestra de las diferencias entre la densidad poblacional de los barrios del estrato 1 y los del estrato 2. Se trata de una investigación descriptiva que busca comparar las percepciones de dos grupos poblacionales provenientes de barrios con diferente condición social.

Ilustración 2. Densidad poblacional barrios del Distrito Nacional

11 «Atlas del Distrito Nacional». Manuel Eliezer Maldonado Ortiz «Atlas del Distrito Nacional». Manuel Eliezer Maldonado Ortiz.

12 Morillo «El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general». Antonio Morillo, https://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/ archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%20 2014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf.

13 ONE (2016).

14 Maldonado Ortiz «Atlas del Distrito Nacional». Manuel Eliezer Maldonado Ortiz.

A partir del estado de las características socioeconómicas de los dos estratos, se pretende trabajar bajo la guía de la hipótesis siguiente: se espera que las personas jefas de hogar de los barrios del estrato 1 presenten una percepción de futuro más optimista que las del estrato 2.

Tal y como plantean Batthyány y Cabrera, se trata de hipótesis de trabajo: «son las hipótesis específicas de una investigación determinada, es decir, las que en su formulación está ya concretadas con referencia a una investigación, a un tiempo, a un lugar y a una población definidos»15. Esto porque están determinadas a un espacio concreto y asociadas a una investigación concreta. Además es una hipótesis de diferencia entre grupos, de acuerdo con16, dado que «se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos».

La definición de los estratos justamente se ha establecido, además de tomar en cuenta los indicadores mostrados en la tabla 1, por las características de cada uno de los barrios que son, por un lado, espacios prácticamente negados con respecto a políticas públicas de equipamientos (estrato 2) con pocos espacios de ocio, sin áreas verdes y con estigmas sociales asociados al lugar de origen. Y por el otro lado, áreas con baja densidad poblacional y escasa presencia de áreas verdes y lugares para la recreación colectiva.

Ilustración 2. Ubicación de los barrios según indicadores seleccionados

15 Sierra Bravo, 1987, citado en Karina Battthyány y Mariana Cabrera (2011).

16 Roberto Hernández Sampieri et al. (2014).

17 Maldonado Ortiz «Atlas del Distrito Nacional». Manuel Eliezer Maldonado Ortiz.

18 Morillo «El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe

La ilustración 2 ha sido construida a partir de estandarizar los valores de los indicadores en función de los promedios globales del Distrito Nacional, en una escala del 1 al 5. El 1 representa el promedio general del Distrito Nacional. Una ubicación por encima del promedio representa una situación de privilegio y, por el contrario, por debajo del promedio una situación de desventaja. De alguna manera estos indicadores marcan las distancias sociales de cada demarcación hacia la posición relativa del territorio. Se puede apreciar de forma clara como los barrios Gascue y Ensanche Naco contrario a la ubicación de Capotillo y Domingo Savio, presentan una situación superior al promedio general mientras que los otros dos presentan unas amplias distancias sociales.

De comprobarse un valor de verdad positivo a partir de las hipótesis planteadas, se cumple lo expresado en la siguiente cita: «La capacidad de dominar el espacio, en especial apropiándose (material o simbólicamente) de los bienes escasos (públicos o privados) que se distribuyen en él, depende del capital que se tiene»19.

Se ha elegido la variable densidad poblacional, en conjunto con pobreza y calidad de vida, para seleccionar los estratos debido a que la propuesta teórica seleccionada le otorga relevancia precisamente a las condiciones del hábitat. Tal y como se observa en las tablas 1 y 2, los barrios que conforman el estrato 2 presentan en común una alta densidad poblacional, combinada con un elevado déficit habitacional, baja calidad en el acceso a servicios y elevados niveles de pobreza. En contraste, los barrios del estrato 1 presentan una realidad opuesta, disfrutan de una baja densidad poblacional en un entorno con bajo déficit habitacional, espacios recreativos (ver ilustración 3), bajos niveles de pobreza y alto índice de calidad de vida. De esta manera, es posible tomar como base que las condiciones del hábitat plantean

![]()

general». Antonio Morillo, https://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/ archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%20 2014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf.

19 Bourdieu, La miseria del mundo, 3.

una diferencia en el espacio físico y se marcan distancias en el disfrute de los derechos.

Tabla 2. Indicadores sociales de los barrios elegidos según estrato

![]()

del

|

Ensanche Gazcue |

Domingo Ensanche |

Distrito Nacional

|

|||

|

Naco

|

|

Savio

|

Capotillo

|

||

|

Densidad |

|

||||

|

poblacional (hab./km2) |

6,416 |

4,203 |

35,518 |

45,368 |

10,544.80 |

|

% Necesidad de sanitario |

0.5 |

0.0 |

22.4 |

20.3 |

5.1 |

|

% Hogares pobres |

4.3 |

1.8 |

68.7 |

56.9 |

26.7 |

|

% Pobres por NBI |

3.6 |

1.5 |

48.7 |

45.9 |

22.2 |

|

% Necesidad de capital humano |

7.9 |

5.7 |

31.4 |

26.4 |

15.0 |

|

% Necesidad de TIC % Necesidad |

1.2 |

1.7 |

26.5 |

21.8 |

9.7 |

|

ampliación de vivienda |

1.8 |

1.0 |

19.1 |

17.9 |

10.8 |

|

% Necesidad de |

1.5 |

1.6 |

10.5 |

15.9 |

9.2 |

vivienda

![]()

Fuente: construcción propia en base a Apéndice estadístico del Mapa de Pobreza 2014.

El Distrito Nacional está dividido en tres circunscripciones electorales: «En la actualidad el Distrito Nacional está compuesto por setenta (70) unidades barriales, con una mayor cantidad de éstas en la Circunscripción #1 (C1) con 38 unidades, 18 unidades barriales en la Circunscripción #2 (C2) y 14 unidades barriales en la circunscripción #3»[11]. Los dos barrios que se han ubicado en el estrato 1, pertenecen a la C1 y los del estrato 2 a la C3. ¿Por qué esto es importante?

En el Distrito Nacional de acuerdo con Mathiasen (2020), existen 178 espacios entre zonas verdes y espacios públicos para el esparcimiento, pero esos espacios no se encuentran distribuidos adecuadamente en las tres circunscripciones:

Específicamente, hay 115 espacios públicos en la circunscripción 1; 44 en la circunscripción 2 y solo 19 en la circunscripción 3, siendo esta última la de mayor densidad poblacional, con un registro de 27,132.58 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km²), según el “POT Capital 2030”.21

De esa manera se observa que el indicador de densidad poblacional en los barrios agrupados en el estrato 1, se complejiza con la inexistencia de espacios de esparcimiento para la población y sin áreas verdes: «esos lugares abandonados que se definen, en lo fundamental, por una ausencia: esencialmente, la del Estado y todo lo que se deriva de éste, la policía, las escuelas, las instituciones sanitarias, las asociaciones, etc.».22

Ilustración 3. Zonas verdes y espacios públicos en del Distrito Nacional

21 Paul Mathiasen, «Impactados por el COVID-19 y no preparados: La situación de los espacios públicos y áreas verdes del Distrito Nacional», Listín Diario, 5 de noviembre de 2020, acceso 17 de abril de 2023, https://listindiario.com/ la-republica/2020/11/05/642801/impactados-por-el-covid-19-y-no-preparadosla-situacion-de-los-espacios-publicos-y-areas-verdes-del-distrito-nacional. 22 Bourdieu, La miseria del mundo, 1.

23 Mathiasen 5 de noviembre de 2020.

El desarrollo del análisis que se realiza en este estudio se construye sobre las condiciones del territorio y que conforman lo que se conoce como espacio físico y que acá hemos diferenciado utilizando el término estrato, tal y como se mencionó, a partir de agrupar dos barrios con elevados niveles de pobreza y dos barrios con mejor calidad de vida. Acá se utiliza el término barrio en su acepción de división administrativa, que es el término utilizado para delimitar los espacios físicos en el país. El término barrio en ese contexto representa la unidad más pequeña utilizada para dividir los territorios urbanos.

Sin embargo suele atribuirse la categoría barrio a esos espacios físicos que se encuentran en condiciones de pobreza. Bourdieu escribía: «El barrio estigmatizado degrada simbólicamente a quienes lo habitan, los cuales hacen lo mismo con él; la estigmatización territorial refuerza el “encadenamiento a un lugar” de los sectores con menos capitales, los amarra a las peores áreas de la ciudad»[12]. Los barrios agrupados en el estrato 2, Domingo Savio y Capotillo, cargan con una condición de pobreza sistemática como se puede observar en Morillo[13].

Estas condiciones del espacio físico se cruzan con los indicadores colectados que hablan de la visión de futuro. Este es un constructo complejo y es conocido de antemano que este estudio no bastará para identificar un fenómeno que es multidimensional y que requiere de la incorporación de técnicas cualitativas. Pero se considera que esta aproximación contribuye con poner en el plano de la academia esta discusión y servirá como punto de partida para otras reflexiones.

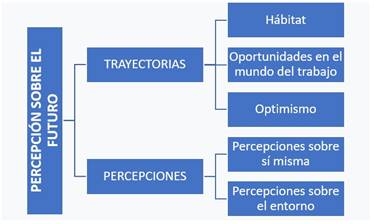

Para acercar en este estudio la percepción de futuro, se ha tomado como referencia algunos aspectos identificados en Bayón[14]. En su texto utiliza estos constructos para indagar acerca de las representaciones que tienen los pobres sobre sí mismos y su futuro. Se valió de indagar sobre las condiciones educativas, laborales y valoraciones sobre aspectos de la vida ligados a las expectativas de mejoramiento, entre otras. En ese sentido, para el caso que ocupa este trabajo, hemos tomado las dimensiones trayectorias y percepciones para acercar la visión de futuro. Se ha identificado las trayectorias como la percepción que tenga la persona sobre la condición laboral y su nivel de satisfacción con el lugar que ocupa en esta área de la vida. En lo que se refiere a las percepciones, se busca indagar acerca de las ideas que tienen sobre su situación en el presente y en el futuro, así como la satisfacción en lo que se refiere al entorno.

Tabla 2. Operacionalización de la percepción sobre el futuro

![]() Variable Indicador

Variable Indicador

|

|

DEMOGRAFICAS |

Persona |

Sexo Edad Nivel educativo |

|

|

TRAYECTORIAS PERCEPCIONES |

Hábitat Oportunidades en el mundo del trabajo Optimismo Percepciones sobre sí misma |

Apariencia de la vivienda Necesidad de reparaciones Tipo de vivienda Rango de ingresos Percepción nivel económico Satisfacción con la elección de la carrera Percepción con el nivel económico Facilidades para conseguir empleo Planes y expectativas a largo plazo Confianza en el futuro Confianza en el presente Juega lotería Percepción de oportunidades Tiempo libre Ahorro Nivel de satisfacción sobre su círculo social Nivel de satisfacción sobre los logros en su vida |

|

|

|

Percepciones sobre el entorno |

Condición del entorno Perspectiva sobre la economía Nivel de satisfacción con su hábitat Necesidad de ocultar su ubicación |

Fuente: construcción propia.

Para la realización de la investigación se aplicó un un cuestionario de 22 preguntas, a partir de un un muestreo por conglomerados respetando la proporción, sin embargo, la distribución de la muestra no se pudo realizar de forma aleatoria, por lo cual se distribuyó a conveniencia, a partir de las guías obtenidas en cada lugar.

Resultados

En este apartado se presentan los resultados del procesamiento de 254 encuestas utilizando el paquete de análisis estadístico SPSS 27. Las respuestas obtenidas se dividen en 92 del estrato 1 y 162 del estrato 2. Se realizó la prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach entre las variables cualitativas ordinales, obteniendo un valor global de 0.820, lo que indica una buena consistencia[15]. Se realizó una ponderación de la muestra acorde al peso de cada uno de los barrios, de acuerdo con la cantidad de habitantes.

En lo que se refiere al entorno y a las características de la vivienda, se observa que en un 56.2 % los entornos se perciben como urbanizados y un 43.8 % no, siendo en el estrato 1 el 100 % urbanizado. En el caso del estrato 2, el 75.9 % se reportó como no urbanizado y 24.1 % como urbanizado. El 72 % de las viviendas correspondían a casas individuales, un 25.32 % apartamentos y el restante 2.79 % a lugares no construidos para vivienda; en el estrato 1 prevalece un 56.4 % de apartamientos con ascensor, 32.3 % apartamento sin ascensor, 10.6 % casas frente el estrato 2 en donde el 93.4 % son casas, 3.6 % apartamento en edificio sin ascensor y 3.5 % local no construido para vivienda. En cuanto a la apariencia de la vivienda, el 16.3 % era precaria, un 47.1 % modesta, 22.1 % buena, 13.4 % muy buena y apenas 1.1 % lujosas. Esto varía según estrato ya que en el 1 el 93.2 % tiene apariencia buena y muy buena, el 2.4 % modesta y el 4.4 % lujosa frente al estrato 2 en donde el 22 % era precaria, el 62.8 % modesta y el 15.2 % buena. En general, un 23.8 % necesita reparaciones importantes, el 50 % necesita reparaciones pequeñas y el 26.2 % no necesita reparaciones. En el estrato 1 un 53.3% plantea que sus viviendas necesitan reparaciones y en contraste esta cifra sube a un 80.9% en el estrato 2.

En cuanto a las características de las personas que contestaron en cuestionario, el 4.5 % dijo no tener ningún nivel educativo, el 31.5 % se ubicó en el nivel primario, el 29 % secundario, un 20.4 % reportó nivel superior, 12.5 % había completado alguna maestría y un 2 % planteó haber alcanzado el nivel de doctorado (solo en el estrato 1). Se aprecia prevalencia de niveles de estudio superior en el 92 % de los casos (incluyendo maestría y doctorado). El 23.8 % no trabaja actualmente y el 76.2 % sí. Cuando se observa por estratos, en el 1 el 84 % dice trabajar y el 16 % no, mientras que en el estrato 2 el 26.6 % dice no trabajar frente a un 73.4 % que sí trabaja.

De las personas que manifestaron trabajar, el 62 % dijo que su trabajo era fijo formal y el restante contestó que era eventual. Esto se observa de manera distinta en ambos estratos. Mientras que en el estrato 1 el 75.56 % de los que dijeron trabajar es formal fijo, en el estrato 2 esta cifra es del 56.36 %. Y para los eventuales, en el estrato 1 representa el 24.44 % de quienes trabajan y en el estrato 2 la cifra sube a 43.64 %. En relación con los ingresos percibidos, un 32.4 % reportó menos de 10 mil pesos, el 25.1 % entre 10 y 20 mil pesos. El 15.2 % entre 20 y 30 mil pesos, el 7.3 % entre 30 y 50 mil pesos. El 8 % entre 50 y 100 mil pesos y un 11.9 % dijo más de 100 mil pesos. Un 59.9 % planteó que ahorra y el 40.1 % restante manifestó que no. En este aspecto se observa también diferencias importantes a nivel de estratos. Se puede ver que en el estrato 1 el 70 % reporta ingresos de más de 50 mil pesos y en el estrato 2 el 75.5 % dice ganar menos de 20 mil pesos.

Respecto a las variables que cuentan sobre las oportunidades del mercado laboral, en primer lugar, se observa que el 11.4 % se percibe con un nivel económico muy bajo, el 18.6 % medio bajo, el 23.2 % medio, el 37.9 % alto y el 8.8 % muy alto. Un 50.9 % planteó que conseguir empleo no fue nada fácil. El 4.7 % dijo que fue medianamente fácil. El 22.3 % dijo que fue regular, el 16.6 % dijo que fue fácil y el 5.6 % muy fácil. Estos niveles de facilidad varían según estrato: así el 47.7 % del estrato 1 dice que les resultó fácil o muy fácil, pero en el estrato 2 el 66.1 % dijo que fue nada fácil o medianamente fácil.

Un 24 % dijo no tener ningún plan futuro. El 5.1 % tiene planes para el mes. El 37 % dijo contar con planes para el año, el 26.4 % para 5 años y el 7.5 % para más de 5 años. Al desagregar por estratos, se observa que en el estrato 1 un 40 % dice tener planes a 5 años o más, mientras que en el estrato 2 el 31.7 % dice tener estos plazos. Un 20 % en el estrato 1 dijo no tener ningún plan siendo un 25. 4 % en el estrato 2.

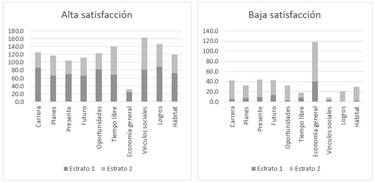

En lo relacionado al nivel de satisfacción, el siguiente gráfico ilustra el estado de situación.

Ilustración 4. Nivel de satisfacción de las personas

Fuente: construcción propia en base a encuesta 2023.

Se observa en general que el aspecto con mayor nivel de insatisfacción (35.5 %) lo representa la economía en general y con mayor nivel de satisfacción (23.4 %) y menor nivel de insatisfacción (2 %) correspondió al aspecto de los vínculos sociales.

Ilustración 5. Nivel de satisfacción de las personas según estrato

Fuente: construcción propia en base a levantamiento marzo 2023

Al desagregar por estrato, se observa en la ilustración 5 como en general se puede apreciar un mayor porcentaje en los altos niveles de satisfacción en el estrato 1 y un mayor porcentaje en los valores de bajos niveles de satisfacción en el estrato 2.

Respecto a la frecuencia con la que se juega la lotería, un 1.8 % dice hacerlo muy frecuentemente, el 4.2 % frecuentemente, un 19.5 % a veces, el 7.6 % casi nunca y el 67 % nunca. Por último, frente a la necesidad de tener que mentir respecto al nombre de su barrio, un 25.11 % respondió que sí frente a un 74.9 % que respondió que no. Esto presenta unas diferencias cuando se desagrega por estrato. Así se observa que en el estrato 1 el 0.8 % dice haber tenido que mentir sobre su origen mientras que en el estrato 2 el 33.7 % expresa haberlo hecho.

Discusión

El trabajo presentado en este documento viene a realizar un aporte en el marco de la producción de conocimiento sobre la pobreza, desde una perspectiva sociológica, que complejice el fenómeno en su justa medida. Tal y como establece en[16] «el lugar no puede ser pensado simplemente como un punto de la extensión, localizable de manera absoluta por sus coordenadas de latitud y longitud, ni como un contenedor, en un espacio que sería sólo una superficie, un marco o un cuadro».

Diversos autores han abordado la importancia de las consideraciones espaciales de la pobreza29 , con planteamientos que expresan la forma en como se hace cada vez más visible la segregación socioespacial, con la creciente diferenciación y fragmentación de las ciudades. Estos estudios aportan a la comprensión del fenómeno de la pobreza en la medida en que ofrecen aproximaciones a las formas de vida relacionadas con el entorno, las posibilidades de acceder a servicios de calidad, las limitaciones que el lugar le pone a poder acceder a empleos de calidad, entre otros aspectos relevantes. Y van dejando estos autores un rastro que asocia la baja calidad de la infraestructura en los espacios en donde residen las personas en condición de pobreza y exclusión.

Secchi expresa:

De manera análoga, pobre no es solamente la persona, la familia o el grupo que dispone de una renta y de un patrimonio exiguo, sino también quien de hecho no dispone, ni siquiera

![]()

29 Selimanovsky y Catalina, «Effets de lieu et processus de disqualification sociale», 15; Cintia Schwamberger, «Ciudad Fantasma: Prácticas Artísticas en Contextos de Pobreza Urbana de Buenos Aires», Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social 10, no. 2 (2021): 80, doi:10.15366/RIEJS2021.10.2.005; María C. Del Pérez-Peña, Mercedes Jiménez-García y María C. Del Pérez-González, «Pobreza transitoria, nuevos enfoques a partir de la crisis económica», Convergencia 27, no. 1 (2019), doi:10.29101/crcs.v27i0.10563; Amália Inés Geraiges de Lemos, Everaldo Batista Da Costa y Ilia Alvarado Sizzo, «Pobreza urbana y patrimonio-territorial», Revista Geografica Venezolana 63, no. 1

(2022): 152; Eduardo Lépore y Simca Simpson Lapp, «Concentrated poverty and neighbourhood effects: youth marginalisation in Buenos Aires’ informal settlements», Oxford Development Studies 46, no. 1 (2018), doi:10.1080/13600818.201

7.1357690; María M. Di Virgilio, Mercedes Najman y Denise Brikman, «Génesis de las desigualdades territoriales: una mirada histórica de los procesos de configuración de las antiguas periferias de la Ciudad de Buenos Aires», Andamios 16, no. 39 (2019): 47, doi:10.29092/uacm.v16i39.674; Alicia Ziccardi, ed., Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI (2008), acceso 13 de abril de 2023;

Alicia Ziccardi, «Nueva arquitectura espacial, pobreza urbana y desigualdad territorial», POLIS 15, no. 1 (2019); «Nueva arquitectura espacial, pobreza urbana y desigualdad territorial | Ziccardi Contigiani | Polis»; Joselito Fernández Tapia, «Segregación socio espacial y bienestar en las ciudades de México, 2000-2020», PACHA. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global 1, no. 3 (2020); Ziccardi, «Nueva arquitectura espacial, pobreza urbana y desigualdad territorial».

potencialmente, de la posibilidad de disfrutar de algunos bienes y servicios esenciales para la Supervivencia, como por ejemplo la atención médica[17]

En ese tenor, los resultados de este estudio vienen a seguir contribuyendo con la necesidad de introducir las variables espaciales para combatir las «injusticias espaciales» de las que hablaba Secchi (2015). En general, se observa una relación entre el estrato de residencia y el nivel de satisfacción en todos los aspectos explorados en este estudio. Solo en el caso de los vínculos sociales no se observan diferencias significativas entre los grupos.

Esto se determinó a partir de la aplicación de la prueba de Chi Cuadrado para cada una de las variables. Tanto para el nivel de satisfacción con la carrera, los planes, el presente, el futuro, las oportunidades, el uso del tiempo libre, la economía en general, los logros y el hábitat, la prueba de Chi Cuadrado resultó en un nivel de significancia menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencia entre el estrato de pertenencia y los niveles de satisfacción mencionados anteriormente.

Esto parece estar acorde a lo planteado por Bayón: «La desigualdad en cuanto a recursos y oportunidades afecta la posibilidad de alcanzar modos de vida valorados que conduzcan al reconocimiento social y la autoestima»[18]. Se va configurando una visión menos optimista de la vida en los barrios menos privilegiados, afectando aspectos más allá de lo tangible / visible que es tocado por las políticas públicas.

Al agrupar los indicadores en los constructos establecidos en la operacionalización, se observa que la relación entre cada una de las 5 variables con el estrato de pertenencia confirma el rechazo de la hipótesis nula, afirmando la diferencia entre grupos (ver anexo 3 para más detalles).

Ilustración 6. Constructos utilizados para explicar la percepción sobre el futuro

Fuente: construcción propia.

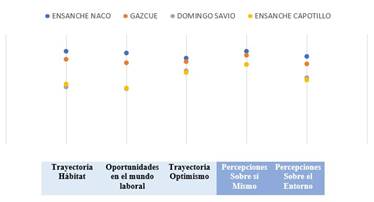

La ilustración 7 muestra una inclinación más positiva hacia el estrato uno en lo que se refiere a las Trayectorias y las Percepciones.

Ilustración 7. Distancias en las percepciones

Fuente: construcción en base a levantamiento marzo 2023.

Para fines de evaluar las trayectorias y percepciones, se asignó una calificación (A, B, C, D, F) a cada constructo, en cada barrio, partiendo de los promedios generales. Dado que las respuestas se correspondían con una escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación peor y 5 la puntuación mayor. La tabla 4 muestra el criterio de asignación de las letras.

Tabla 4. Trayectorias de los territorios

|

Rango promedio obtenido |

Letra Asignada |

|

|

4.50 |

5.00 |

A |

|

4.25 |

4.45 |

B+ |

|

4.00 |

4.20 |

B+ |

|

3.75 |

3.95 |

C+ |

|

3.50 |

3.70 |

C+ |

|

3.00 |

3.45 |

D |

|

0.00 |

2.95 |

F |

Fuente: construcción propia

Trayectorias

En la línea de las reflexiones de Nogeira y Torillo[19] con las dinámicas de las personas a lo largo de su vida, pueden verse de alguna manera a partir de los resultados que se observan en su posición en el mundo del trabajo, la educación y el estado del hábitat. Eso como una forma de mirar al pasado desde el presente, dado que estas características reflejan dinámicas del pasado. Si se observa el nivel educativo de las personas entrevistadas, se aprecian trayectorias disímiles de acuerdo con el lugar de residencia. De igual forma el estado de la vivienda refleja los procesos agotados para conseguir una vivienda digna.

Tabla 5. Trayectorias de los territorios

Satisfacción

Prosperidad frente a las

Promedio Trayectoria

de la oportunidades edad educativa

vivienda del mundo

laboral

Capotillo 42 F F F

|

Domingo Savio |

46 |

F- |

F- |

F |

|

Gascue |

50 |

B+ |

A |

C |

|

Naco |

48 |

A+ |

A+ |

C+ |

Fuente: Encuesta propia 2023 y Maldonado[20]

La tabla 5 presenta una aproximación a las trayectorias de las personas encuestadas. Así se observa una trayectoria educativa representada por los niveles educativos alcanzados por las personas entrevistadas. Las calificaciones A y B+ reflejan mayoría con una trayectoria educativa, utilizando la nomenclatura de Nogeira y Torrillo[21], de alta intensidad. Y en el caso de las calificaciones F y F- reflejan una trayectoria educativa de baja intensidad.

Es posible evaluar el nivel de prosperidad a través del estado de la vivienda, visto por las variables apariencia de la vivienda y necesidad de reparaciones. Sigue prevaleciendo una excelente trayectoria para el estrato 1 y una muy baja prosperidad para el estrato 2.

¿Influye el estado de estas trayectorias en los niveles de satisfacción respecto a las oportunidades del mundo del trabajo? La satisfacción frente a las oportunidades de mundo laboral está influenciada por el estrato de pertenencia (ver anexo 3 los estadísticos de comprobación de diferencia entre grupos) y los resultados indican que esos niveles de satisfacción son mayores en el estrato 1, con una C para Gascue y C+ para Naco.

Esos niveles de satisfacción guardan correspondencia con las condiciones laborales manifestadas por las personas entrevistadas. En el estrato 1 es mayor el peso del empleo fijo formal (72 % en Naco y 58.2 % en Gascue), los niveles salariales, y la facilidad con la que expresaron haber conseguido el empleo.

De igual manera es elevada la diferencia entre la satisfacción con la carreta en el estrato 1 respecto al estrato 2. En el sentido de las trayectorias, se ha demostrado estadísticamente la diferencia entre los grupos y se ha podido observar una mejor posición en todos los indicadores para el estrato 1 en relación con el estrato 2.

Percepciones

En relación con las percepciones sobre el ambiente y sobre sí mismo, acá se presentan los resultados de evaluar lo que las personas responden y las condiciones del territorio observadas durante la realización del levantamiento.

Tabla 6. Percepciones según territorio

|

|

Estado del ambiente |

Percepciones sobre el entorno |

Percepciones sobre sí mismos |

|

Capotillo |

F- |

D |

D |

|

Domingo Savio |

F- |

D |

D+ |

|

Gascue |

A+ |

C+ |

C+ |

|

Naco |

A+ |

B |

B |

Fuente: Encuesta propia 2023

El estado del ambiente, reflejado por la situación de urbanización, la densidad poblacional combinada con la verticalidad / horizontalidad de la zona, refleja una condición excelente para el estrato 1 y deficiente para el estrato 2. Así se muestra, aunque no son percepciones, una mejor ubicación en el estrato 1 en lo que se refiere al espacio físico ocupado.

¿Influye ese estado del ambiente en las percepciones sobre el entorno y sobre sí mismo? La prueba estadística demuestra que existe diferencia entre los dos estratos para el constructo percepciones sobre el entorno, y se observa una mejor situación para el estrato 1 (B y C+) que son los que cuentan con una mejor condición estructural. Mientras se observa una puntuación deficiente (D) para los barrios del estrato 2.

De igual manera se comprueba diferencia entre los estratos en lo que se refiere a las percepciones sobre si mismo. Los resultados sugieren que existe una mejor valoración en los barrios del estrato 1 (B y C+) al compararlo con los del estrato 2 (D y D+).

Conclusiones

En este artículo se analizó la percepción de una muestra de personas jefas de hogar provenientes de dos estratos conformados por barrios con equipamiento urbano adecuado (al que llamamos estrato 1) y otro grupo que reside en espacios con condiciones más adversas que dificultan la realización de los derechos (al que llamamos estrato 2).

Según los hallazgos obtenidos en las secciones previas, la hipótesis planteada en este estudio, a saber: «Se espera que los jefes de hogar del estrato 1 muestren una percepción más optimista del futuro en comparación con aquellos del estrato 2», no se puede refutar con los datos de la muestra estudiada. Esto indica que, para la muestra en donde fue aplicada la encuesta, las personas que residen en el estrato 1 (los barrios Gascue y Naco) la percepción sobre el fututo parece ser más optimista en relación con las personas entrevistadas en el estrato 2 (barrios Domingo Savio y Capotillo).

Esto se evidenció a partir de las pruebas aplicadas a los constructos (trayectoria y percepciones) que operacionalizaban la percepción sobre el futuro, en donde los resultados sugieren la existencia de diferencias significativas entre los dos grupos comparados (estrato 1 y estrato 2). Además de la diferencia en el espacio físico de cada barrio.

En general, los resultados de la investigación muestran que existe una relación entre el estrato socioeconómico y los niveles de satisfacción en varios aspectos, como la carrera, los planes a futuro, las oportunidades en el mundo del trabajo, las percepciones sobre el entorno y sobre sí mismos. La prueba de Chi Cuadrado demostró que estas diferencias son significativas y rechazó la hipótesis nula de que no hay diferencia entre el estrato de pertenencia y los niveles de satisfacción mencionados anteriormente.

En cuanto a las trayectorias, representadas por los indicadores asociados a las oportunidades en el mundo del trabajo, se encontró que las personas del estrato 1 presentan mejores trayectorias y una valoración más positiva sobre su presente y sus planes a futuro. En las percepciones, se observó que las personas del estrato 1 tienen una valoración más positiva sobre su entorno y sobre sí mismos en comparación con el estrato 2. Sin embargo, la variable de percepción de satisfacción con el tiempo libre no presentó diferencias significativas.

Estos resultados son coherentes con lo esperado en el sentido de que la desigualdad en recursos y oportunidades afectan la posibilidad de alcanzar modos de vida valorados que conduzcan al reconocimiento social y la autoestima. Aunque se ha demostrado una diferencia significativa entre los estratos, todavía se debe evaluar si estas diferencias presentan una condición de ventaja para las personas entrevistadas en el estrato 1.

Un resultado no esperado dentro de los datos fue la no diferencia en los niveles de satisfacción frente a los vínculos sociales. Se encontró que en ambos estratos se encontraba en general altos niveles de satisfacción en este reglón, que podría ser un elemento para definir estudios futuros que permitan indagar las características de estos vínculos en cada estrato. Otro elemento que presenta resultados no esperados fue la percepción en cuanto a la facilidad para conseguir empleo. Se esperaba una tendencia más baja de lo que se encontró en el estrato 1.

Cuando se indagó respecto el tema de mentir sobre el lugar de origen, la percepción que se tiene en este sentido planteaba esperar que la mayoría de las personas encuestadas en el estrato 2 respondieran de manera positiva en ese aspecto, lo cual no resultó así. Lo mismo ocurrió con la pregunta sobre la frecuencia con la que se juega la lotería en donde se esperaba una respuesta mayoritaria para el estrato 2.

Los resultados del estudio parecen en general seguir la línea de lo esperado en lo relativo a la forma en cómo afecta el lugar de pertenencia la visión de futuro de las personas. En ese sentido es un aporte sobre a la comprensión de las complejidades que puede implicar vivir en un contexto de desigualdad. Sin embargo, es importante destacar algunas limitaciones confrontadas durante el desarrollo de este.

Al tratarse de una muestra a conveniencia, no es posible extrapolar los resultados del estudio. Esto además de las limitaciones de representatividad, puede causar un sesgo de selección. Las personas en el estrato 1 mostraron bastante reticencia al momento de recibir a los encuestadores. Esto puede haber ocasionado un sesgo de respuesta. El instrumento utilizado para medir variables no ha sido suficientemente probado, por lo que se necesita seguir desarrollando otros estudios de esta índole a fin de perfeccionarlo. Derivado de lo anterior, es posible que algunas variables relevantes no hayan sido consideradas en el estudio, lo que podría afectar la comprensión completa del fenómeno en cuestión.

De igual manera es importante destacar algunos aportes que se derivan de la realización de dicho estudio. Se realiza una contribución en el marco de la producción de conocimiento sobre la pobreza desde una perspectiva sociológica, introduciendo elementos que pueden resultar relevantes para su comprensión, más allá de las consideraciones asociadas a los recursos económicos. Estos hallazgos pueden tener implicaciones importantes para la política pública y la toma de decisiones en áreas como la educación, el empleo, cohesión y el bienestar. Por lo pronto se plantean algunas recomendaciones concretas en torno a los resultados particulares de este trabajo.

En primer lugar, la evidencia confirma las brechas en cuanto al disfrute de la materialidad de ambos estratos. Esto podría implicar la necesidad de una intervención urbana en el estrato 2 para atenuar las limitaciones que ofrece el espacio físico que ocupan. La transformación del espacio físico implica una reducción de las distancias sociales presentes en los barrios más empobrecidos de la ciudad que pudieran impactar en la forma en cómo las personas se perciben dentro de su entorno.

En segundo lugar, los niveles de insatisfacción en la percepción sobre sí mismos que sugieren niveles más bajos para el estrato 2, deben marcar un abordaje desde los diversos actores que inciden en estos territorios (representantes legislativos, gobierno municipal, ONG, ministerios, programas sociales, etc.) que supere las intervenciones materiales y que contemple la resignificación de las personas. Se debe considerar la importancia de los vínculos sociales. El estudio mostró que los niveles de satisfacción fueron altos en ambos estratos. Por lo tanto, se recomienda considerar la importancia de los vínculos sociales en la satisfacción general de las personas y promover la construcción de redes sociales y comunitarias.

En tercer lugar, dado que el estudio sugiere un sacrificio del optimismo a partir del lugar de residencia, de alguna manera las políticas públicas tienen que contemplar mensajes que devuelvan la confianza en las posibilidades y planes futuros. Estos mensajes tienen que ser enviados desde transformaciones con los espacios que impactan cotidianamente a las personas, tales como las escuelas, centros de salud, bibliotecas comunitarias, centros comunitarios, clubes, canchas deportivas, etc. Incluso como se ha mostrado, desde la no existencia de estos espacios se envían en el presente, mensajes que desconocen a las personas como parte de la sociedad, tanto cuanto se ofertan peores condiciones respecto a otros lugares. Sugiere esto que un primer paso desde los gobiernos locales, tendrían que asociarse a la ampliación de espacios posibles dentro de los barrios del estrato 2.

En cuarto lugar, los resultados presentan niveles reducidos de ingreso laboral, de acuerdo con las respuestas de las personas entrevistadas, además del peso del empleo no formal. Parece plantear esto la necesidad de una intervención desde el ámbito de lo público y con modalidades que no impliquen compromisos dentro del mundo financiero. El piso a nivel de las finanzas del estrato 2, parece estar muy alejado de lo reportado en el estrato 1, con pocas salidas concretas, menos capital humano y sin el impulso que implica tener confianza en el porvenir.

En quinto lugar, resulta evidente la necesidad de plantear como prioridad el abordaje de las condiciones de las viviendas en el estrato 2, de acuerdo con lo observado en la variable trayectoria del hábitat. Se da una combinación entre: a) una percepción del entorno poco prometedora (se perciben como espacio no urbanizado dentro de una ciudad que es 100 % urbana) y b) un hábitat deteriorado que se suma a las condiciones de riesgo impuestas por la condición de isla del país. Los barrios del estrato 2 residen en una suerte de bomba de tiempo que amenaza con explotar en cada temporada ciclónica o frente a cada vaguada, sin saber quién tiene el detonante.

Como último punto, dado que el estudio mostró que las percepciones y actitudes sociales pueden variar en función del estrato socioeconómico, se recomienda impulsar la realización de estudios comparativos entre diversas poblaciones que puedan orientar acciones políticas que contribuyan con el cierre de las brechas sociales y económicas existentes.

Bibliografía

Alvaredo, Facundo, Mauricio De Rosa, Ignacio Flores y Marc Morgan. «Desigualdad del ingreso en la República Dominicana 2012-2019: una revisión a partir de la combinación de fuentes de datos». Acceso el 21 de julio de 2023. https://repositorio.cepal. org/bitstream/handle/11362/48242/1/S2200859_es.pdf. Battthyány, Karina y Mariana Cabrera. Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Montevideo: Departamento de Publicaciones de la Unidad de Comunicación de la Universidad de la República, 2011.

Bayón, María C. «El lugar de los pobres espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México». Revista Mexicana de Sociología 74, no. 1 (2012): 133–66.

Bourdieu, Pierre, ed. La miseria del mundo. 1999.

Bourdieu, Pierre y Horacio Pons. La miseria del mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999.

Carmona, Evelyn. «Plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional».

Del Pérez-Peña, María C., Mercedes Jiménez-García y María C. Del Pérez-González. «Pobreza transitoria, nuevos enfoques a partir de la crisis económica». Convergencia 27, no. 1 (2019): 1. doi:10.29101/crcs.v27i0.10563.

Di Virgilio, María M., Mercedes Najman y Denise Brikman. «Génesis de las desigualdades territoriales: una mirada histórica de los procesos de configuración de las antiguas periferias de la Ciudad de Buenos Aires». Andamios 16, no. 39 (2019): 47–76. doi:10.29092/uacm.v16i39.674.

Geraiges de Lemos, Amália Inés, Everaldo Batista Da Costa y Ilia Alvarado Sizzo. «Pobreza urbana y patrimonio-territorial». Revista Geografica Venezolana 63, no. 1 (2022): 136–56.

Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Sergio Méndez Valencia y Christian P. Mendoza Torres. Metodología de la investigación. Mexico, D.F.: McGrawHill, 2014.

Joselito Fernández Tapia. «Segregación socio espacial y bienestar en las ciudades de México, 2000-2020». PACHA. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global 1, no. 3 (2020): 120–42.

Lépore, Eduardo y Simca Simpson Lapp. «Concentrated poverty and neighbourhood effects: youth marginalisation in Buenos Aires’ informal settlements». Oxford Development Studies 46, no. 1 (2018): 28–44. doi:10.1080/13600818.2017.1357690.

Maldonado Ortiz, Manuel Eliezer. «Atlas del Distrito Nacional».

Mathiasen, Paul. «Impactados por el COVID-19 y no preparados: La situación de los espacios públicos y áreas verdes del Distrito Nacional». Listín Diario, 5 de noviembre de 2020.

Acceso el 17 de abril de 2023. https://listindiario.com/la-republica/2020/11/05/642801/impactados-por-el-covid-19-yno-preparados-la-situacion-de-los-espacios-publicos-y-areasverdes-del-distrito-nacional.

Morillo, Antonio. «Atlas de la poblreza en al República Dominicana 1993».

Morillo, Antonio. «Focalización de la pobreza en la República Dominicana» (2005).

Morillo, Antonio. «El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general». Acceso el 16 de abril de 2023. https://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/ uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%20 2014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL. pdf.

Nogeira, Ma C. y Daniela Torillo. «Trayectorias de pobreza ¿homogéneas?». 2008. Acceso el 16 de abril de 2023. http://sedici.unlp. edu.ar/bitstream/handle/10915/101687/Trayectorias_de_pobreza_%C2%BFhomog%C3%A9neas_.6282.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Ziccardi Cotigiani, Alicia. Seguido, poner entre comillas angulares el título del estudio: Nueva arquitectura espacial, probreza urbana y desigualdad territorial. Seguir con la revista Polis (en cursiva) 19 (2023): 7-31.

Oficina Nacional de Estadística. «División territorial 2021».

ONE. «Tu municipio en cifras Distrito Nacional 2016» (2016).

Ruiz Mitjana y Laura. «Alfa de Cronbach (α): qué es y cómo se usa en estadística». Acceso el 15 de marzo de 2023. https://psicologiaymente.com/miscelanea/alfa-de-cronbach.

Schwamberger, Cintia. «Ciudad Fantasma: Prácticas Artísticas en Contextos de Pobreza Urbana de Buenos Aires». Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social 10, no. 2 (2021):

75–90. doi:10.15366/RIEJS2021.10.2.005.

Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres.

Madrid: Los Libros de la Catarata, 2015.

Selimanovsky y Catalina. «Effets de lieu et processus de disqualification sociale: Le cas de Strasbourg et du Bas-Rhin». Espace populations sociétés 1 (2009): 119–33.

Ziccardi, Alicia, ed. Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI. 2008. Acceso el 13 de abril de 2023.

Ziccardi, Alicia. «Nueva arquitectura

espacial, pobreza urbana y desigualdad territorial». POLIS 15, no. 1

(2019): 7–31.

|

Variable |

Indicador |

|

Persona |

Sexo |

|

|

Edad |

|

|

Nivel educativo |

|

|

Rango de ingresos |

|

Hábitat |

Apariencia de la vivienda |

|

|

Necesidad de reparaciones |

|

|

Tipo de vivienda |

|

|

Condición del entorno |

Anexos Anexo 1

Oportunidades en el mundo del Satisfacción laboral familiar trabajo

Satisfacción con la elección de la carrera

Facilidades para conseguir empleo

Planes y expectativas a largo plazo

|

Variable |

Indicador |

|

|

Confianza en el futuro |

|

|

Confianza en el presente |

|

Percepciones sobre sí misma |

Percepción de oportunidades |

|

|

Tiempo libre |

|

|

Perspectiva sobre la economía |

|

|

Nivel de satisfacción sobre su círculo social |

|

|

Nivel de satisfacción sobre los logros en su vida |

|

Percepciones sobre el entorno |

Nivel de satisfacción con su hábitat |

|

|

Necesidad de ocultar su ubicación |

|

Descripción |

Tipo de variable |

Nivel de medición |

|

Creencia de una persona en que su futuro será positivo, exitoso y gratificante. La confianza en el futuro se asocia con la sensación de seguridad, esperanza y optimismo. |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Creencia de una persona en que su presente es positivo, exitoso y gratificante. |

|

|

|

Capacidad de una persona para identificar oportunidades de crecimiento, desarrollo y éxito en su vida. La percepción de oportunidades se asocia con la capacidad de detectar y aprovechar oportunidades en el entorno. |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Evalúa el disfrute del tiempo libre |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Opinión de una persona sobre el estado de la economía y su impacto en su vida. La perspectiva sobre la economía puede influir en las decisiones financieras y laborales que una persona tome. |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Evalúa el nivel de satisfacción con su capital social |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Evalúa el nivel de satisfacción con las metas alcanzadas |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Opinión de una persona sobre el estado de la zona en la que reside |

Cualitativa |

Ordinal |

|

Identifica si en algún momento ha tenido que cambiar su dirección para un empleo o un servicio de taxi |

Cualitativa |

Ordinal |

Variable Indicador

Evaluación de riesgos

Fuente: construcción propia

Las variables que apoyan las hipótesis son:

|

Dimensión |

Variables |

|

|

Demográficas |

Datos personales Información del entorno |

|

|

Trayectorias |

Oportunidades en el mundo del trabajo Planificación |

|

|

Percepciones |

Sobre el entorno Sobre si misma Sobre el barrio |

|

Tabla 2. Borrador de variables asociadas a las hipótesis

Nota: construcción propia

|

|

Descripción |

|

|

|

|

|

Mide la perspectiva que tiene la persona jefa de hogar sobre su futuro y el de su familia. Se refiere a la capacidad de las personas para establecer metas a largo plazo, planificar y visualizar su futuro. Esta variable se ha utilizado en varios estudios científicos en diferentes campos, desde la psicología hasta la economía |

|

|

Acá se trata de que la persona se vea y pueda mostrar la visión que tiene de si misma y de su entorno |

|

Descripción Tipo de variable |

Nivel de medición |

|

Capacidad de una persona para Cualitativa identificar y evaluar los riesgos asociados a una situación determinada. La evaluación de riesgos se asocia con la capacidad de tomar decisiones informadas y de minimizar los riesgos en la vida. |

Ordinal |

Anexo 2

Cuestionario aplicado:

|

|

Indicador |

|

|

|

I.1 |

Sexo |

Hombre |

Mujer |

|

I.2 |

Edad |

|

|

|

I.3 |

Nivel educativo |

Ninguno |

Básico |

|

I.4 |

Rango de ingresos |

Más de 100 mil |

Entre 50 y 100 |

|

I.5 |

Apariencia de la vivienda |

Lujosa |

Muy buena |

|

I.6 |

Necesidad de reparaciones |

No necesita reparaciones |

Necesita reparaciones pequeñas |

|

I.7 |

Tipo de vivienda |

Casa individual |

Apartamento en edificio con ascensor |

|

I.8 |

Condición del entorno |

Urbanizado |

|

|

1 |

Satisfacción laboral familiar |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

2 |

Satisfacción con la elección de la carrera |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

3 |

Facilidades para conseguir empleo |

Muy fácil |

Fácil |

|

4 |

Planes y expectativas a largo plazo |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

5 |

Confianza en el futuro |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

6 |

Confianza en el presente |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

7 |

Percepción de oportunidades |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

8 |

Tiempo libre |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|||||

|

Media |

Superior |

|

|

|||||

|

Entre 20 y 50 |

Entre 10 y 20 |

Menos de 10 |

|

|||||

|

Buena |

Modesta |

Precaria |

|

|||||

|

Necesita reparaciones importantes |

|

|

|

|||||

|

Apartamento en edificio sin ascensor |

Local no construido para viviendas |

Otro |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

Regular |

|

Medianamente fácil |

Nada fácil |

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

||||

|

9 |

Perspectiva sobre la economía |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

||||

|

10 |

Nivel de satisfacción sobre su círculo social |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

||||

|

11 |

Nivel de satisfacción sobre los logros en su vida |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

||||

|

12 |

Nivel de satisfacción con su hábitat |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

||||

|

13 |

Necesidad de ocultar su ubicación |

Sí |

No |

||||

|

14 |

Evaluación de riesgos |

Muy satisfecho |

Satisfecho |

||||

Se aplicó utilizando dispositivos electrónicos.

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

|

|

|

|

|

|

Medianamente fecho |

satis- |

Poco satisfecho |

Nada satisfecho |

Anexo 3

|

Hipótesis nula |

|

|

|

1 |

La distribución de OportunidadesMundoLaboral es la misma entre categorías de Estrato. |

|

|

2 |

La distribución de PercepcionesSobreSiMisma es la misma entre categorías de Estrato. |

|

|

3 |

La distribución de PercepcionesSobreEntorno es la misma entre categorías de Estrato. |

|

|

4 |

La distribución de TrayectoriaHabitat es la misma entre categorías de Estrato. |

|

|

5 |

La distribución de TrayectoriaOptimismo es la misma entre categorías de Estrato. |

|

Resumen de contrastes de hipótesis

a. El nivel de significación es de ,050.

b. Se muestra la significancia asintótica.

|

|

Prueba |

Sig.a,b |

Decisión |

|

|

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes |

,000 |

Rechace la hipótesis nula. |

|

|

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes |

,000 |

Rechace la hipótesis nula. |

|

|

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes |

,000 |

Rechace la hipótesis nula. |

|

|

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes |

,000 |

Rechace la hipótesis nula. |

|

|

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes |

,000 |

Rechace la hipótesis nula. |

|

|

|||

[1] «Desigualdad del ingreso en la República Dominicana 2012-2019: una revisión a partir de la combinación de fuentes de datos». Facundo Alvaredo et al., acceso 21 de julio de 2023, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48242/1/S2200859_es.pdf

[2] «El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general». Antonio Morillo, acceso 16 de abril de 2023, https://mepyd.gob.do/mepyd/ wp-content/uploads/archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20 pobreza%202014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf.

[3] Antonio Morillo, «Focalización de la pobreza en la República Dominicana» (2005); «Atlas de la poblreza en al República Dominicana 1993». Antonio Morillo;

Morillo, “El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general”

[4] Morillo «El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general». Antonio Morillo, https://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/ archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%20 2014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf.

[5] «División territorial 2021». Oficina Nacional de Estadística.

[6] Morillo, “El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general,” 163.

[7] Bernardo Secchi (2015).

[8] Pierre Bourdieu y Horacio Pons, La miseria del mundo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999); Selimanovsky y Catalina, «Effets de lieu et processus de disqualification sociale: Le cas de Strasbourg et du Bas-Rhin», Espace populations sociétés 1 (2009).

[9] Selimanovsky y Catalina, «Effets de lieu et processus de disqualification sociale», 16.

[10] Pierre Bourdieu, ed., La miseria del mundo (1999), 3.

[11] «Plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional». Evelyn Carmona.

[12] Bourdieu (1999).

[13] Morillo «El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general». Antonio Morillo, https://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/ archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%20 2014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf.

[14] María C. Bayón (2012).

[15] «Alfa de Cronbach (α): qué es y cómo se usa en estadística». Ruiz Mitjana y Laura, acceso 15 de marzo de 2023, https://psicologiaymente.com/miscelanea/ alfa-de-cronbach.

[16] Selimanovsky y Catalina (2009).

[17] Secchi, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres.

[18] Bayón, «El lugar de los pobres espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México», 134.

[19] Ma C. Nogeira y Daniela Torillo (2008).

[20] Maldonado Ortiz «Atlas del Distrito Nacional». Manuel Eliezer Maldonado Ortiz.

[21] Nogeira y Torillo (2008).